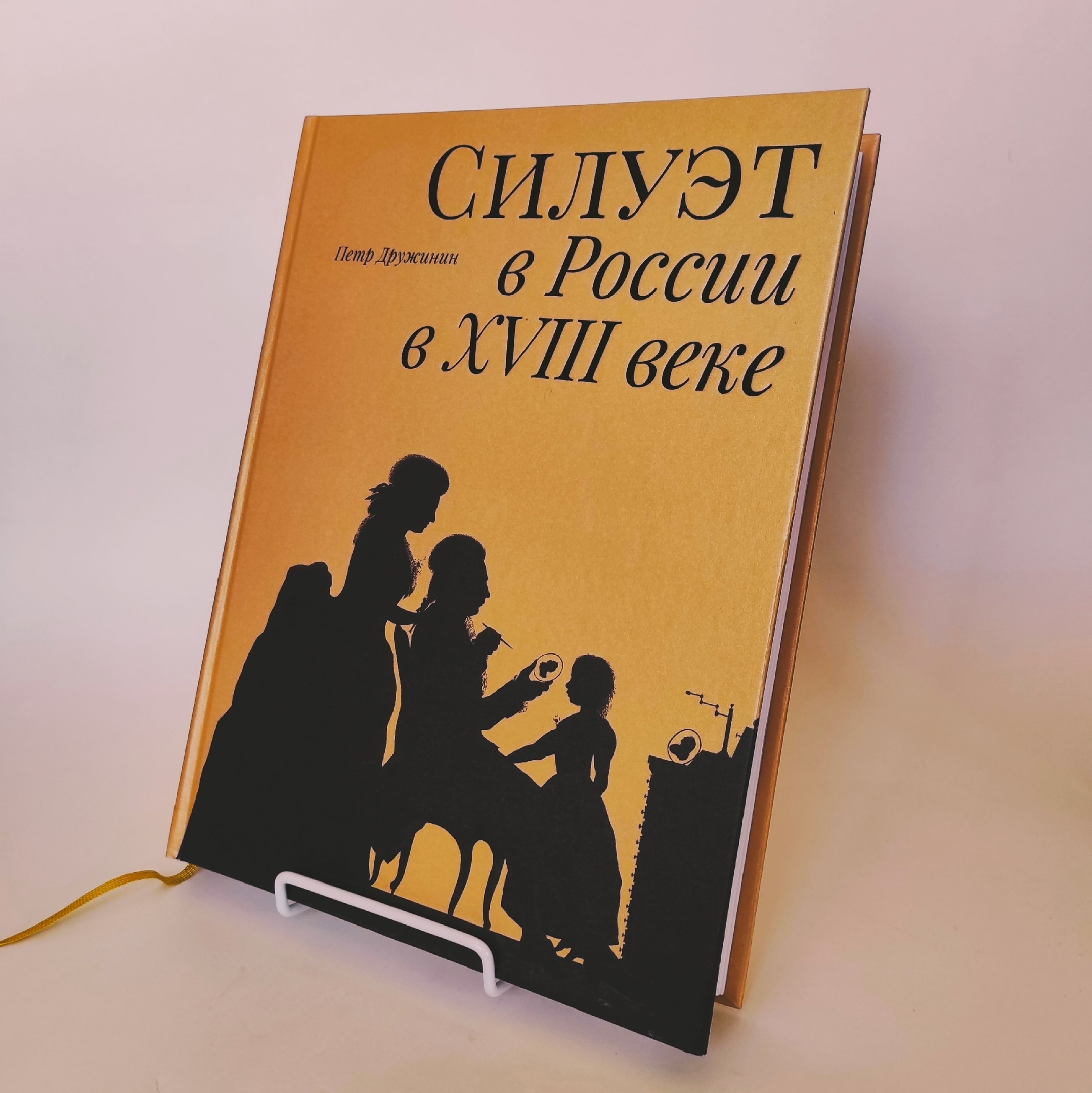

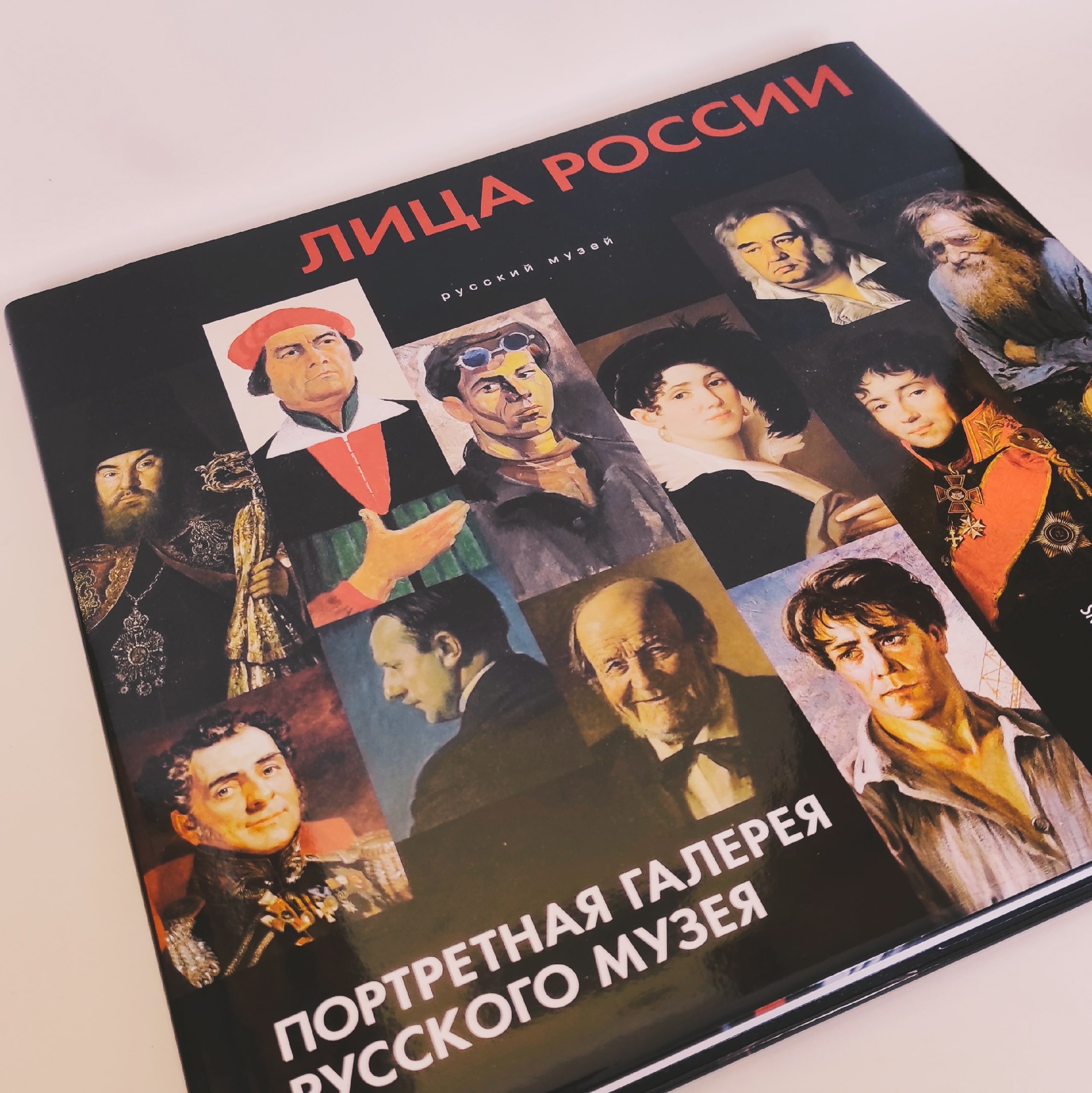

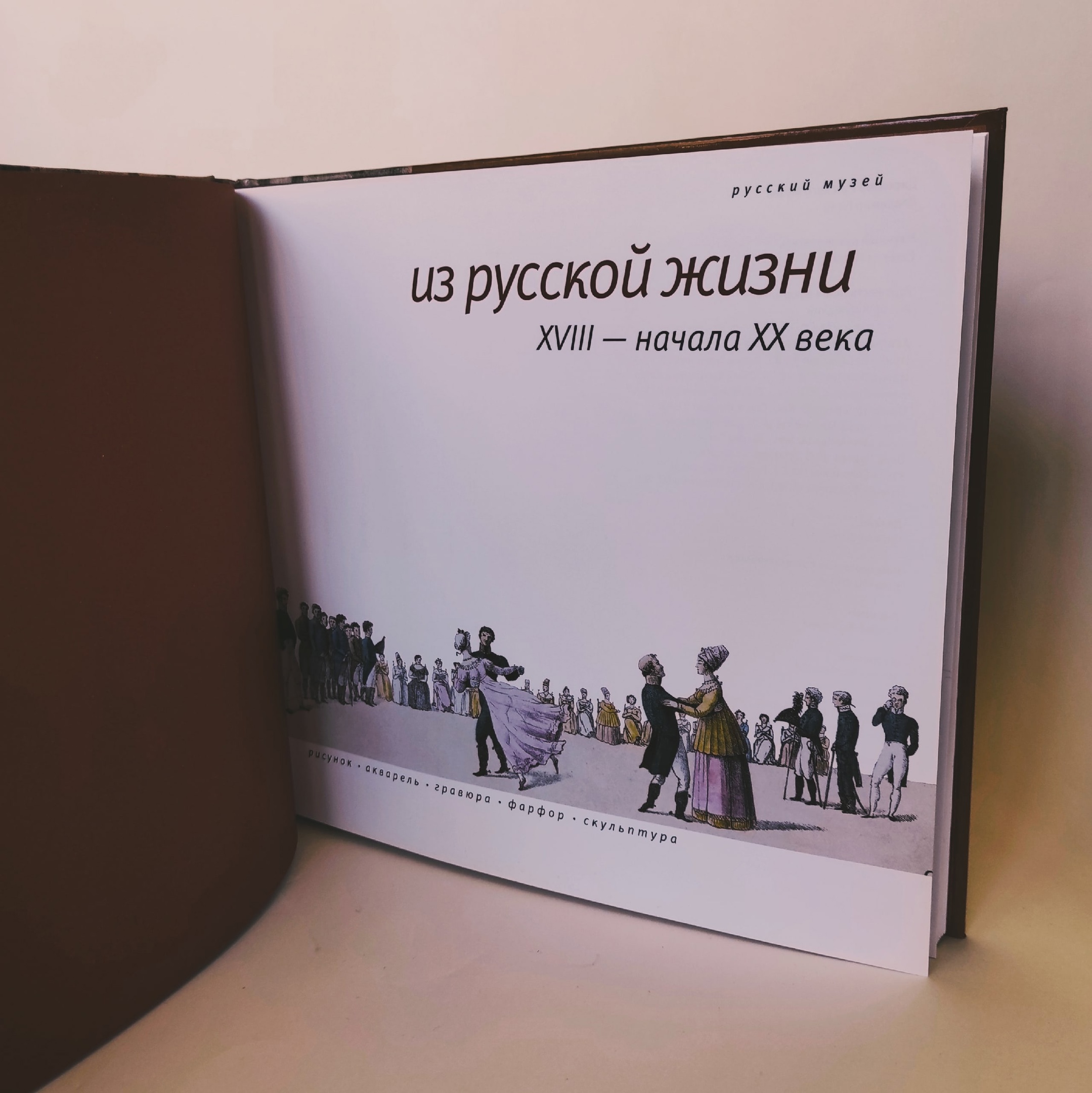

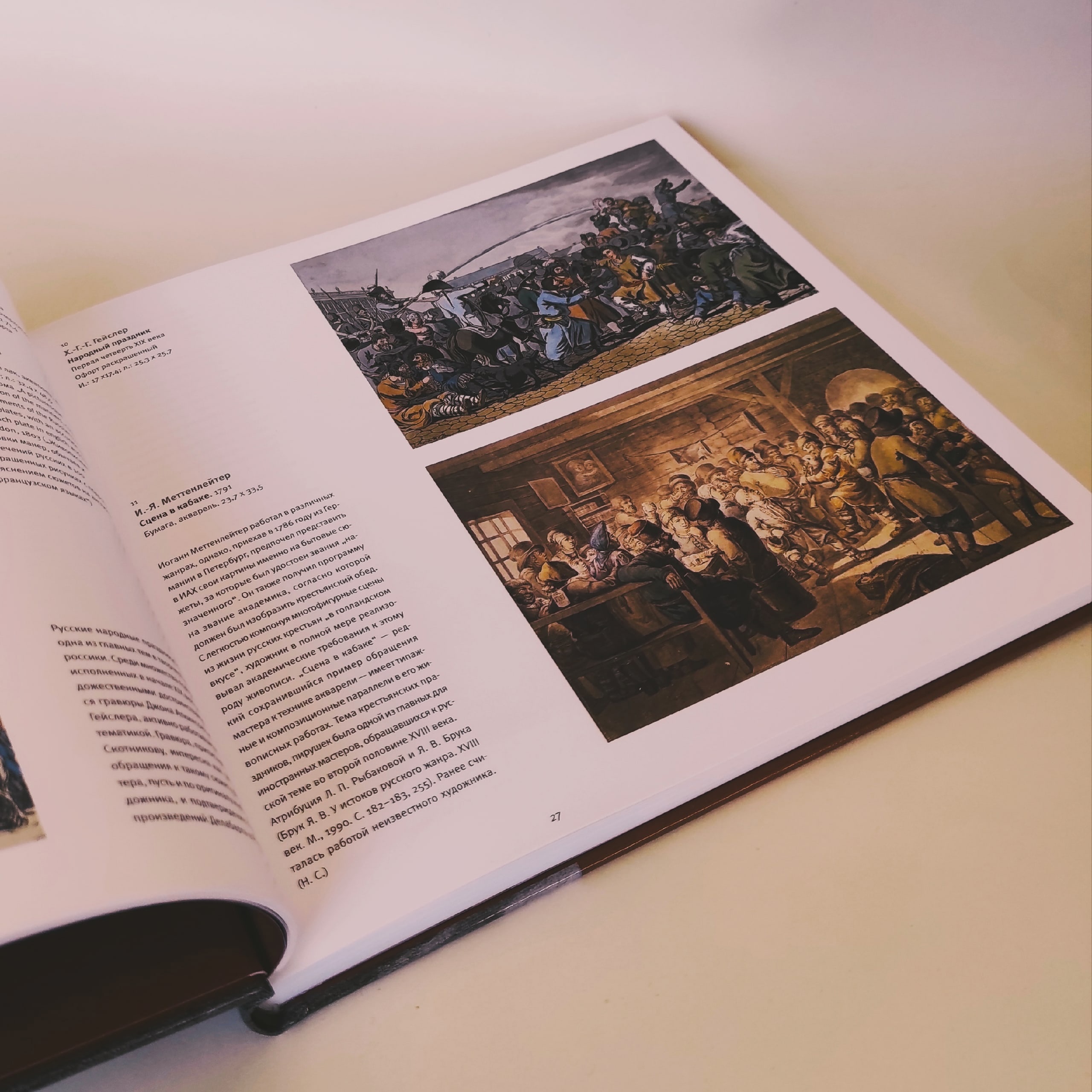

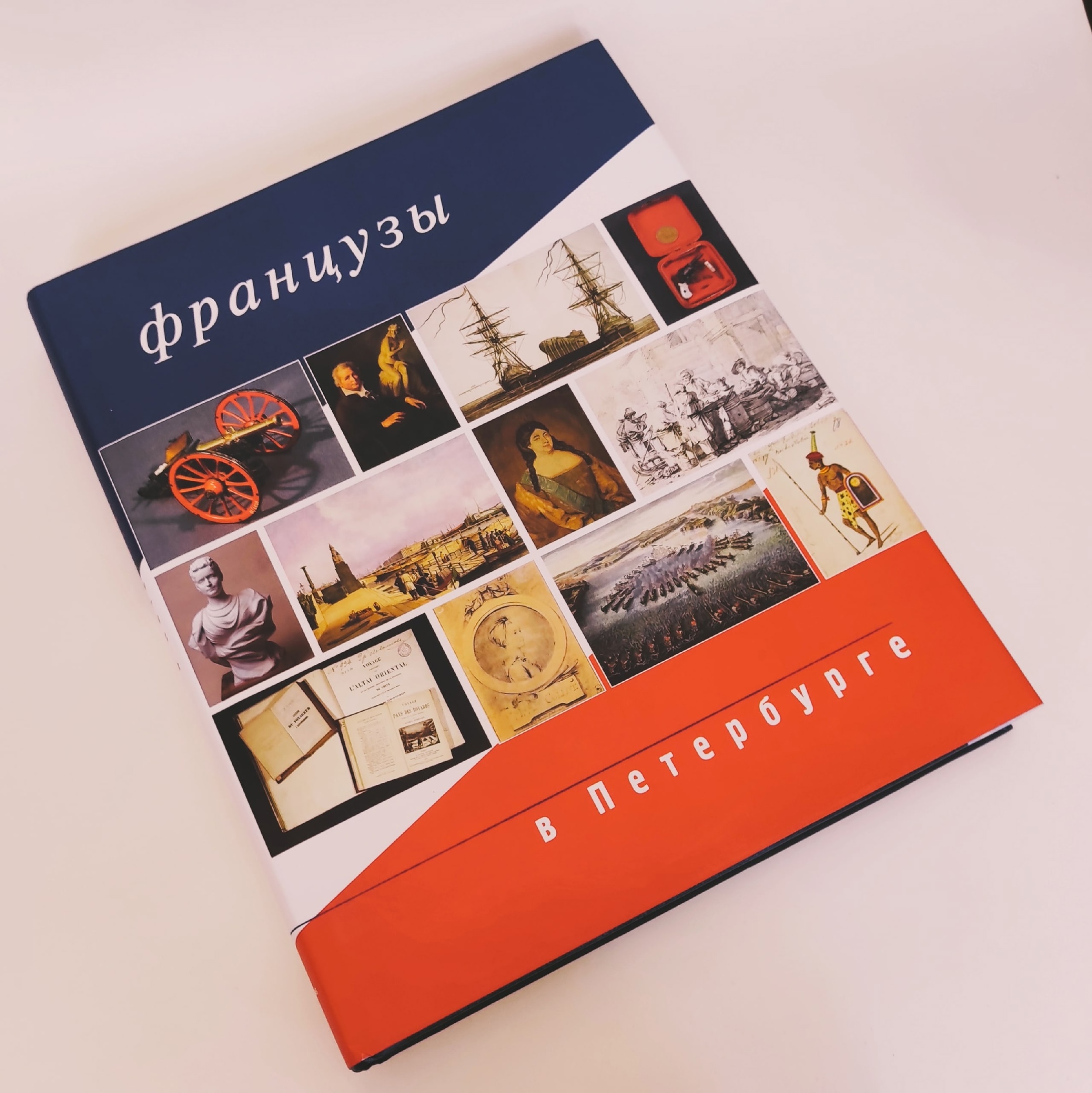

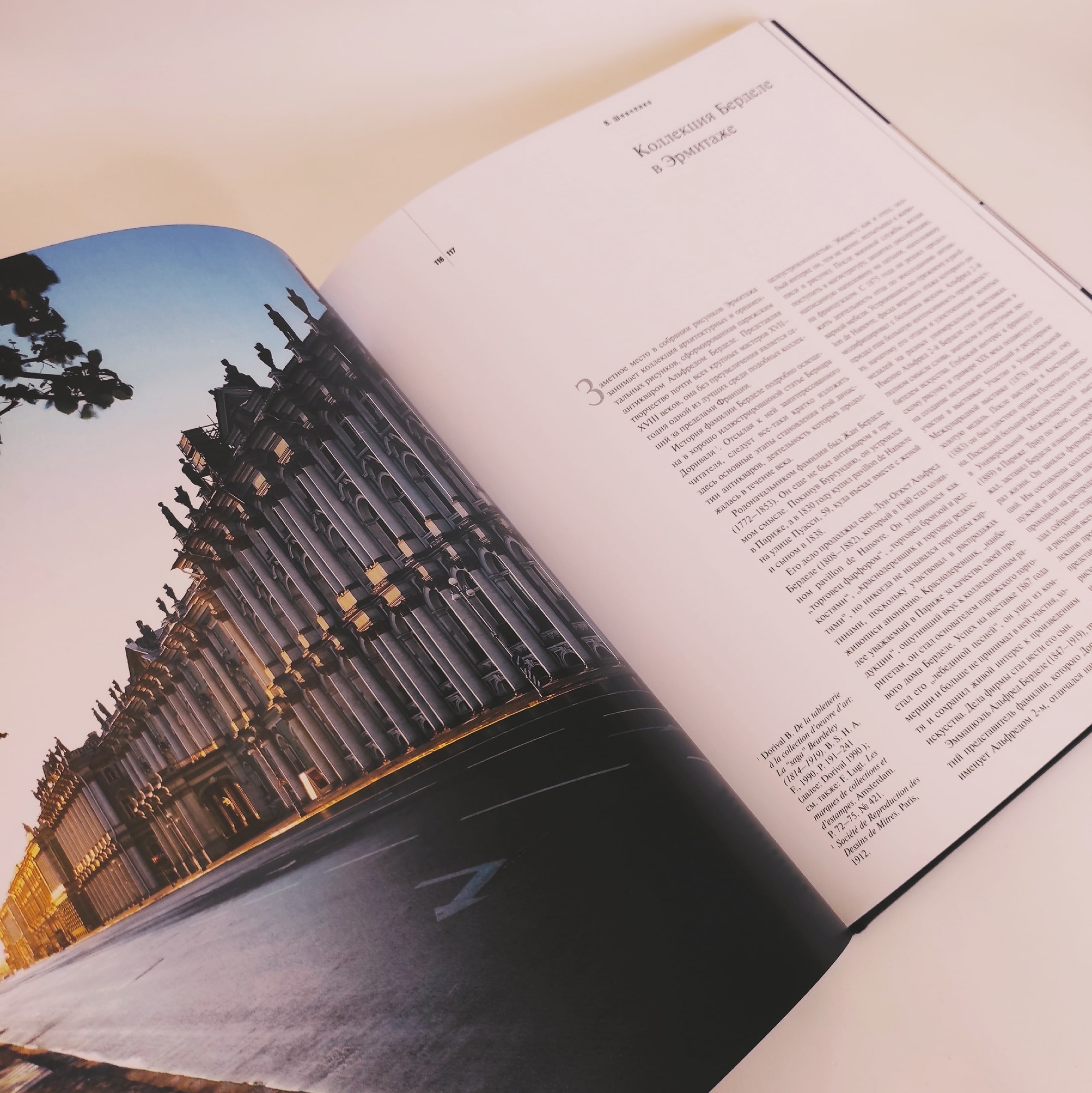

| Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 1. Георгий Попов : размышления, воспоминания современников, живопись : [альбом-каталог / составитель: Остроумова С.С.; авторы вст. статей: Балашова И.Б. и др.]. — Санкт-Петербург : Келлер Т.Ю., 2020. — 223 с. : цв. ил., портр.; 25 см. 2. Домашние и дикие : анималистика в русском искусстве 18-21 веков из собрания Государственного Русского музея : [Альбом / Авт. и сост.: Алексей Алексеев и др.; Авт. ст.: Александр Боровский, Марина Стекольникова]. — Санкт-Петербург : Palace Editions, 2004. — 151, [1] с. : цв. ил., факс., фото; 31 с. — (Альманах / Русский музей; вып. 63) . 3. Дружинин, Петр Александрович. Силуэт в России в XVIII веке : Петр Дружинин — Москва : Кучково поле Музеон, 2023. — 496 с. : ил., цв. ил. портр.; 27 см. 4. Лица России : портретная галерея Русского музея : [постоянная экспозиция, развернутая в залах Михайловского замка / авт. ст.: Григорий Голдовский ; авт.-сост. аннот.: Сергей Алексеев и др.]. — Санкт-Петербург : Palace Editions, 2012. — 227, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 31 с. — (Альманах / Русский музей; вып. 359) . 5. Из русской жизни XVIII - начала XX века : Рисунок. Акварель. Гравюра. Фарфор. Скульптура : [Каталог] / Русский музей - СПб. : Русский музей, 2010. - 154 c. : ил.; 22 с. 6. Неоклассицизм в России : [материалы выставки : [Альбом / авт. ст.: Владимир Круглов и др.]. — Санкт-Петербург : Palace Editions : Graficart, 2008. — 216 с. : цв. ил., портр., фото; 32 см. — (Альманах / Русский музей; вып. 212) . 7. Французы в Петербурге : каталог выставки / [Вступительное слово: Клод Бланшмезон и др.]; Государственный Русский музей; Посольство Франции в России — Санкт-Петербург : Palace Editions, 2003. — 279 с. : ил., цв. ил.; 31 см. |

ВЫСТАВКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

| ACADEMIA

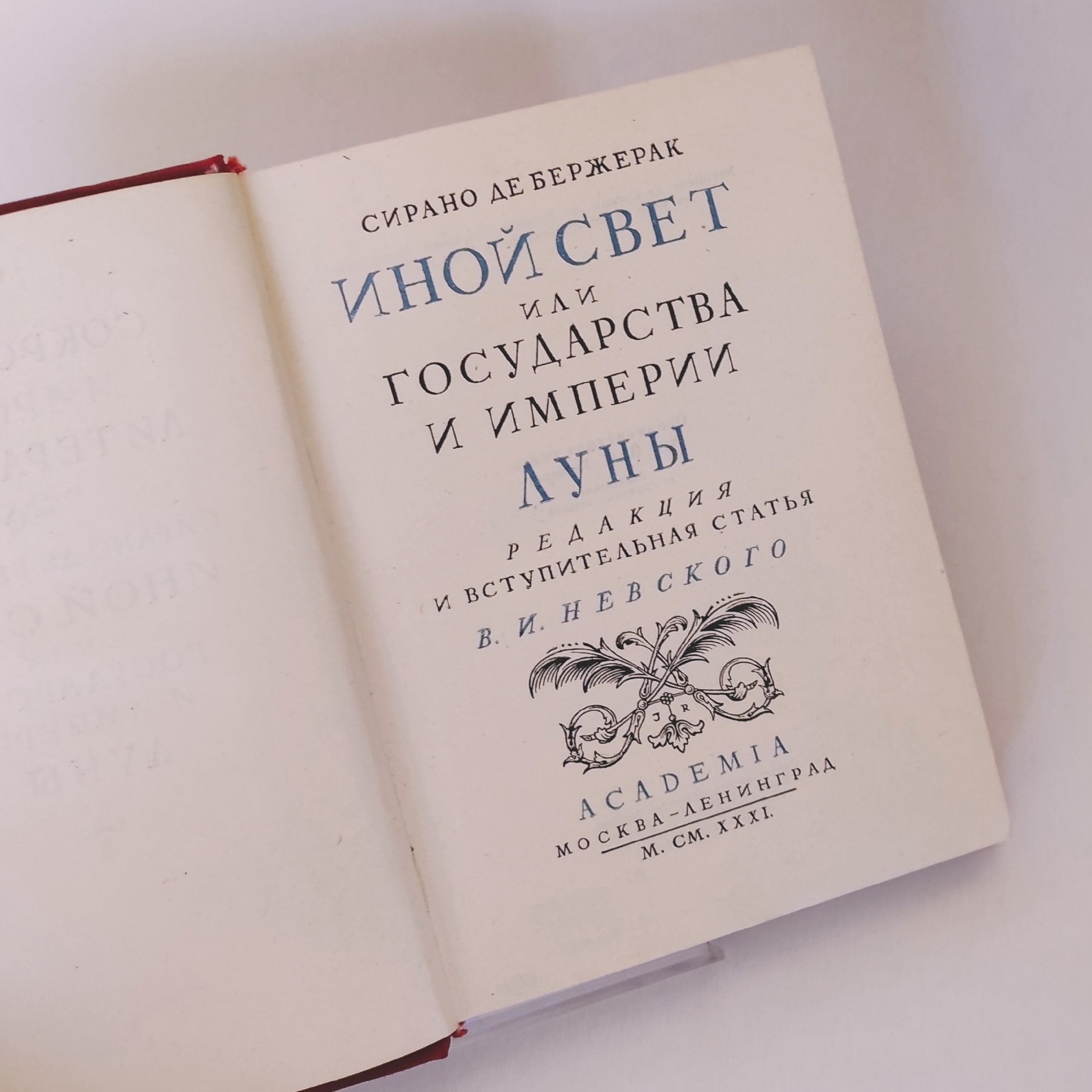

Джованьоли, Рафаэлло (1838–1915). Спартак : историческая повесть из VII века римской эры / Рафаэлло Джованьоли; Статья П. Ф. Преображенского; перевод с итальянского Л. Я. Френкель; комментарии Г. О. Гордон — Москва; Ленинград : Academia, 1936. — XXIV, 726 с., 14 вкл. л. ил., 1 вкл. л. карт. : заставки, концовки; 20х13,5 см — (Итальянская литература / Под общей редакцией А. К. Дживелегова). Издательство "Academia". Каталог книг, представленных на Международной выставке 1937 года в Париже = Catalogue des livres représentés à l'Exposition Internationale de Paris, 1937 / СССР. Издательство "Acadimia". — Москва; Ленинград : Academia, 1937. — 151, [4] с. : ил., вкл. ил. Крестовский, Всеволод Владимирович (1839-1895). Петербургские трущобы : (Книга о сытых и голодных) : Роман в шести частях / Подготовка текста, статья и комментарии И. И. Кубикова — Москва; Ленинград : Academia, 1935-1937. — ил.; 17 см. — (Русская литература). Т. 1: [Ч. 1-4]. — 1935. — XXVI, 824 с. Т. 2: [Ч. 4 (продолжение) - 5]. — 1936. — 712 с., 1 л. фронт. (портр.) Т. 3: [Ч. 5 (окончание) - 6]. — 1937. — [8], 782 с. Лирика древней Эллады : В переводах русских поэтов / Собрал и комментировал Я. Голосовкер — Москва; Ленинград : Academia, 1935. — 244 с., ил. ; 15 см — (Античная литература / Под общей редакцией Д. А. Горбова, В. О. Нилендера и П. Ф. Преображенского). Персидские народные сказки / Подбор, перевод, примечания и вступительная статья А. А. Ромаскевича — Москва; Ленинград : Academia, 1934. — 431, [4] с., с заставками, 1 вкл. л. ил. : ил.; 17,5х13 см — (Восточные литературы / Под общей редакцией А. А. Болотникова, П. И. Воробьева, акад. И. Ю. Крачковского и В. А. Гордлевского. Персия). Сирано де Бержерак, Эркюль Савиньен (1619–1655). Иной свет, или Государства и Империи Луны : [Пер. с фр.] / Сирано де Бержерак; Редакция и вступительная статья В. И. Невского — Москва; Ленинград : Academia, [1931] MCMXXXI. — 302, [2] с., 1 вкл. л. портр. : ил., портр.; 17,5×12 см — (Сокровища мировой литературы).

|

220 лет со дня рождения Н. М. Языкова

16 марта исполняется 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова — поэта-современника и друга Пушкина, представившего один из выразительнейших портретов его «плеяды».

16 марта исполняется 220 лет со дня рождения Николая Михайловича Языкова — поэта-современника и друга Пушкина, представившего один из выразительнейших портретов его «плеяды».

Подобно «певцу-гусару» Д. Давыдову, Языков обрел устойчивую поэтическую репутацию среди современников и потомков. Его муза — любимица жизни, воспевающая вино и радость, молодецкую удаль и бесшабашность. Иногда ее голос приближается к звучанию декабристской оды, но никогда не переходит в декламацию политических убеждений, а только выражает чаяния вольной души. Этот пафос — наследие дерптского периода поэта, когда он, будучи студентом, проводил время «в традиционных для немецких студентов пирушках и амурах»1.

Роль «рыцаря веселого образа» поддерживалась друзьями-поэтами, посвящавшими ему послания с характерными поименованиями: «Певца пиров я с музой подружил…» (Дельвиг А. А. «Н. М. Языкову (Сонет)», 1822), «…буйства молодого / Певец роскошный и лихой!» (Баратынский Е. А. «Н. М. Языкову», 1831). Языкова любили, пророча ему прекрасную дорогу «к парнасским высотам» или откликаясь на уже состоявшиеся успехи.

Особенно ценил его поэтическое дарование Н. В. Гоголь, писавший: «С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину своему еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему не даром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста ли, он выведет его так картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный»2.

История государства Российского

205 лет назад вышли в свет первые восемь томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Многолетний труд автора «Писем русского путешественника» не был первым описанием «вековых преданий» Отечества, однако именно он открыл историю для широкого читателя, сделал ее предметом неугасающего интереса, напряженных раздумий и оживленных споров.

О популярности карамзинской «Истории…» можно судить по воспоминаниям Пушкина, писавшего, что «все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную <…> Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом». Сам поэт прочел все восемь томов «с жадностию и со вниманием», а позднее защищал их автора от несправедливых нападок: «Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники <…> “История государства Российского” есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека».

Отличительной чертой Карамзина-историка в сравнении с предшественниками (В. Н. Татищевым, М. М. Щербатовым) стала забота о красоте языка. Требования верности фактам и связности их передачи не означали, по его мнению, сухости и косноязычия. При этом даже современная историческая наука и историография подтверждают высокую исследовательскую ценность сочинения Карамзина. Много работавший с древними рукописями, автор «Истории…» снабдил источниковедение важнейшими памятниками. В частности, в примечаниях к VI тому Карамзин впервые опубликовал отрывки одного из древнейших списков «Хожения за три моря» Афанасия Никитина.

240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского

«Поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских», по его собственному определению, «всего прекрасного певец» и «небесная душа», по выражению Пушкина. 9 февраля исполняется 240 лет со дня рождения В. А. Жуковского.

Переживший эпоху, в которой с невероятной ясностью исполнился гетевский идеал поэзии: «Страдание и радость становятся пением», Жуковский был верен ей до конца своих дней. И для друзей — выходцев из одних с ним кружков, но разошедшихся по разным дорогам — он оставался живым воплощением, нравственным средоточием их чистого, лучшего прошлого, которым они себя поверяли.

«Жуковского журили — и берегли и поднимали на щит, гордясь его литературной славой; собирали его стихи, ждали его писем, чтобы послушать его тихое, гуманное слово, внести его в свой альбом и зажечь свои “фонари” от его мирного огня; и сами шли к нему с душевной исповедью».

(Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. С. x)

В книжном фонде музея имя русского «балладника» представлено очень широко. Это не только многочисленные собрания сочинений, переводы, отдельные произведения, но и прижизненные издания, среди которых есть уникальные экземпляры.

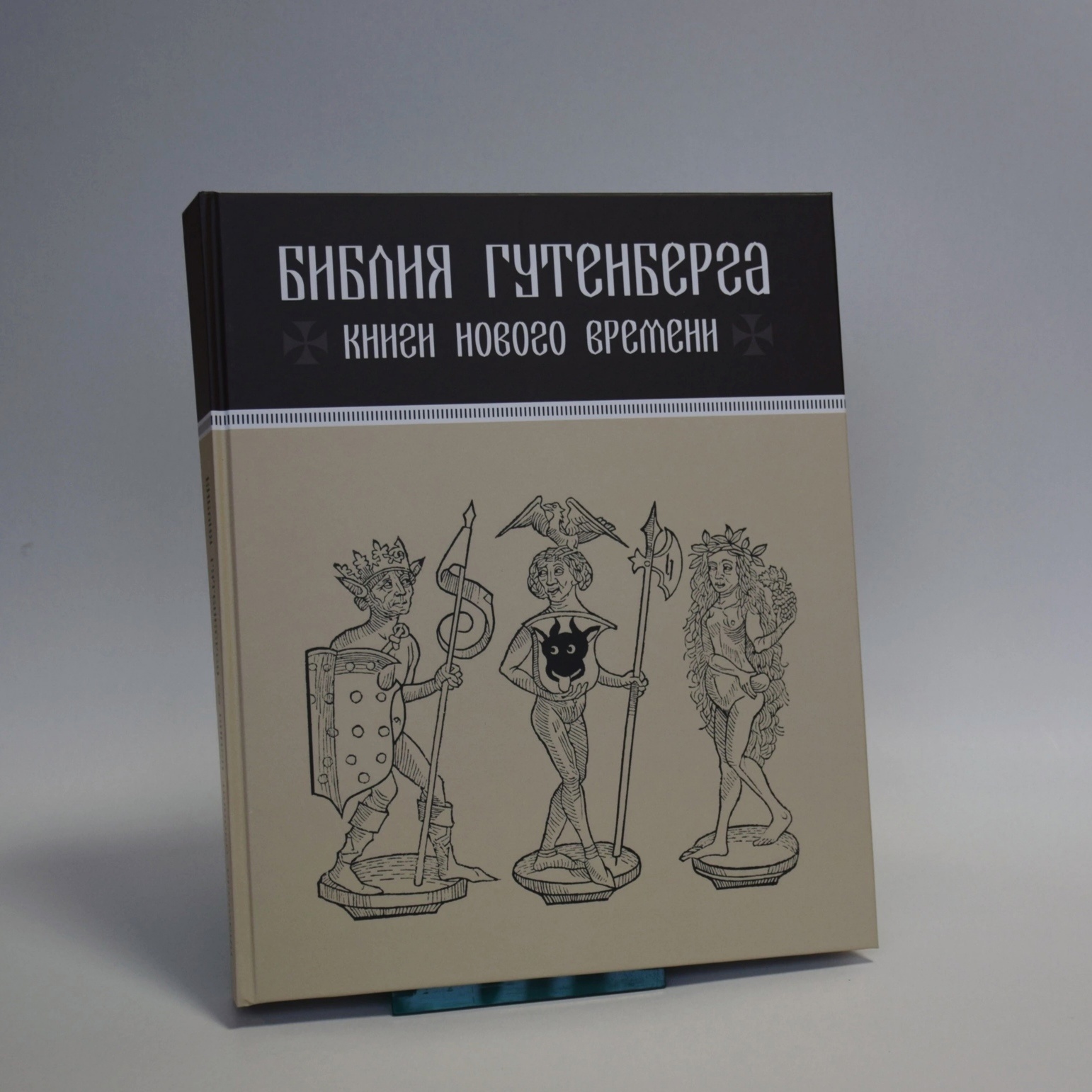

Цикл лекций «Вселенная Гутенберга: вчера и сегодня бумажной книги»

25 января в 18:00

Легенды европейского книгопечатания: Эльзевиры

Лектор – Г. А. Фафурин, кандидат филологически наук, старший научный сотрудник отдела редкой книги РНБ

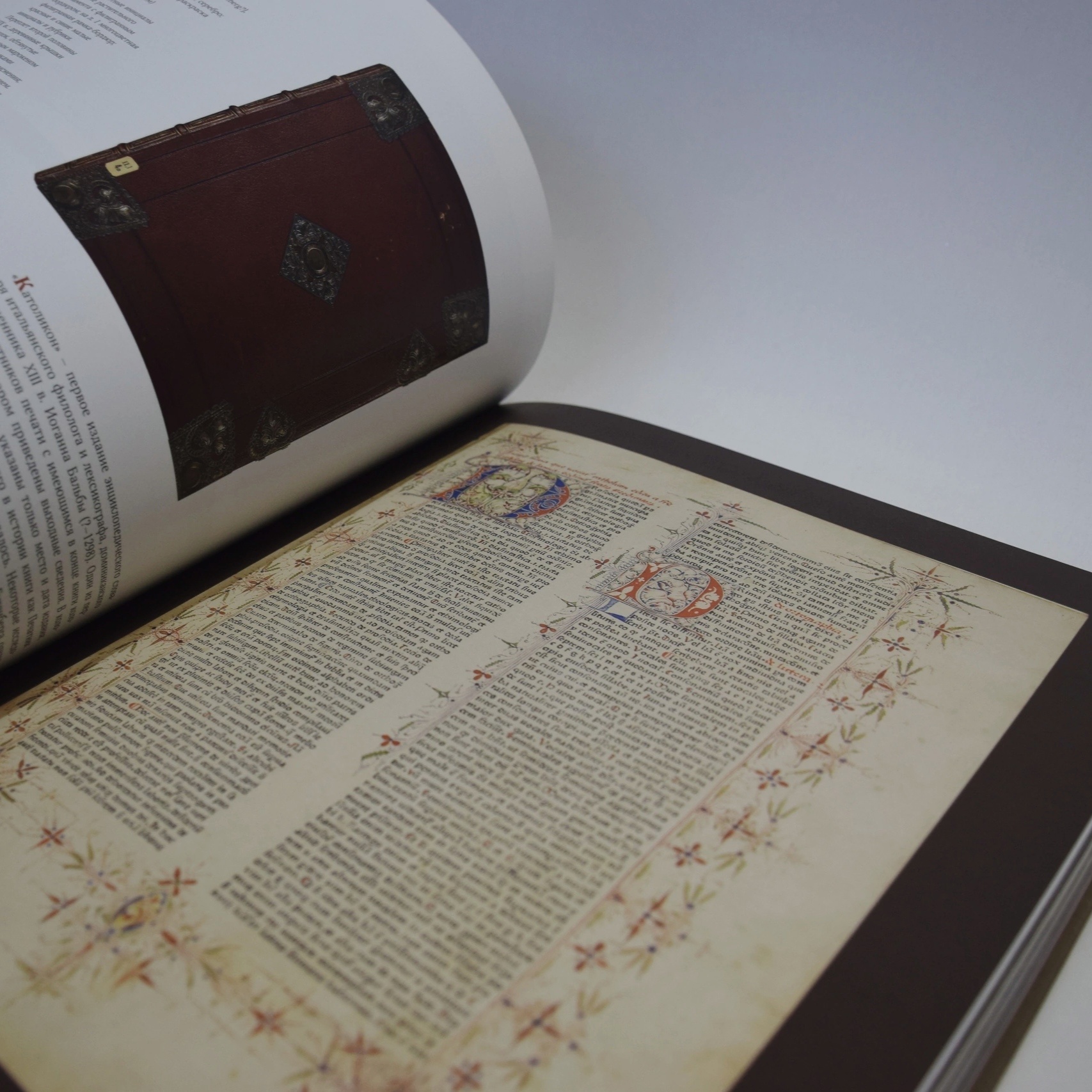

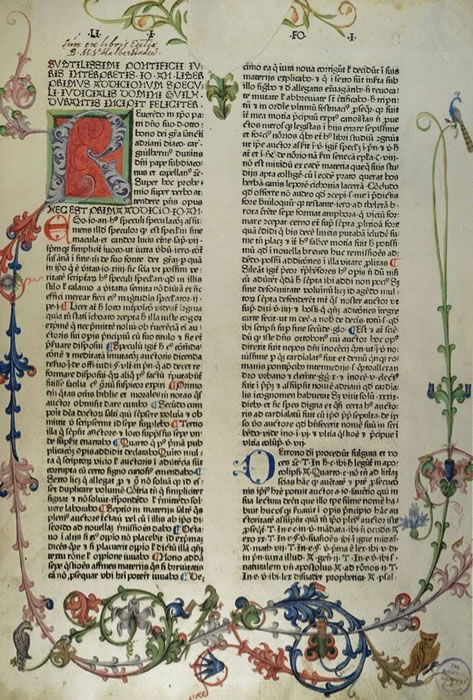

Эльзевиры - семейство голландских печатников (1581-1712), которое занимало ведущее положение в европейском книгопечатании XVII века. Вершиной полиграфического искусства Эльзевиров может считаться двухтомное издание Библии (Амстердам, 1669). Всего же они выпустили в свет более 2200 названий книг и около 3000 диссертаций. Их издания латинских текстов отличаются высоким типографским качеством, прекрасным оформлением и сравнительно небольшой ценой. Эльзевиры стали эпохой в развитии книжного дела и подготовили почву для дальнейшего развития типографского искусства европейского Просвещения.

ВЫСТАВКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ – ДАРЫ ЭРМИТАЖА

|

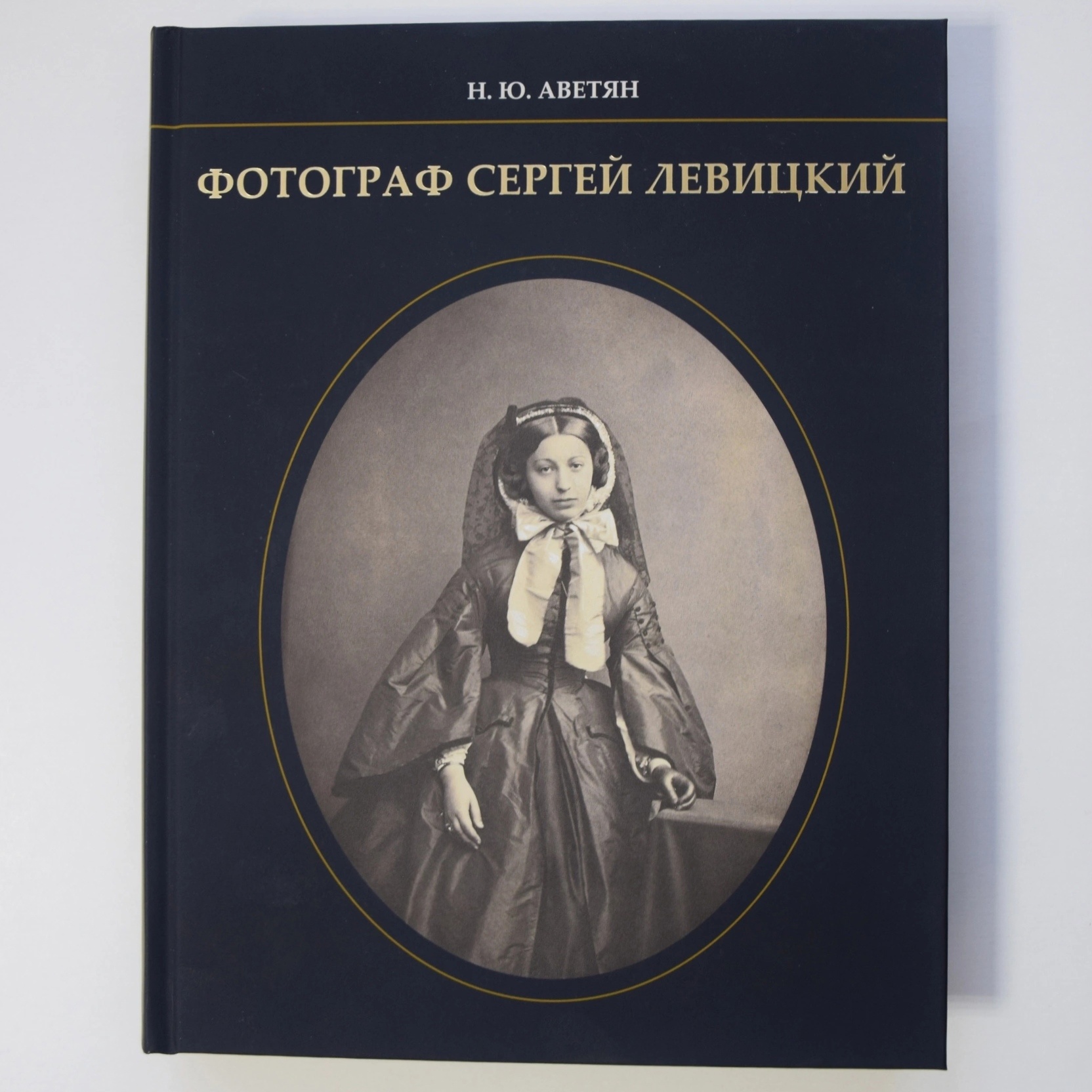

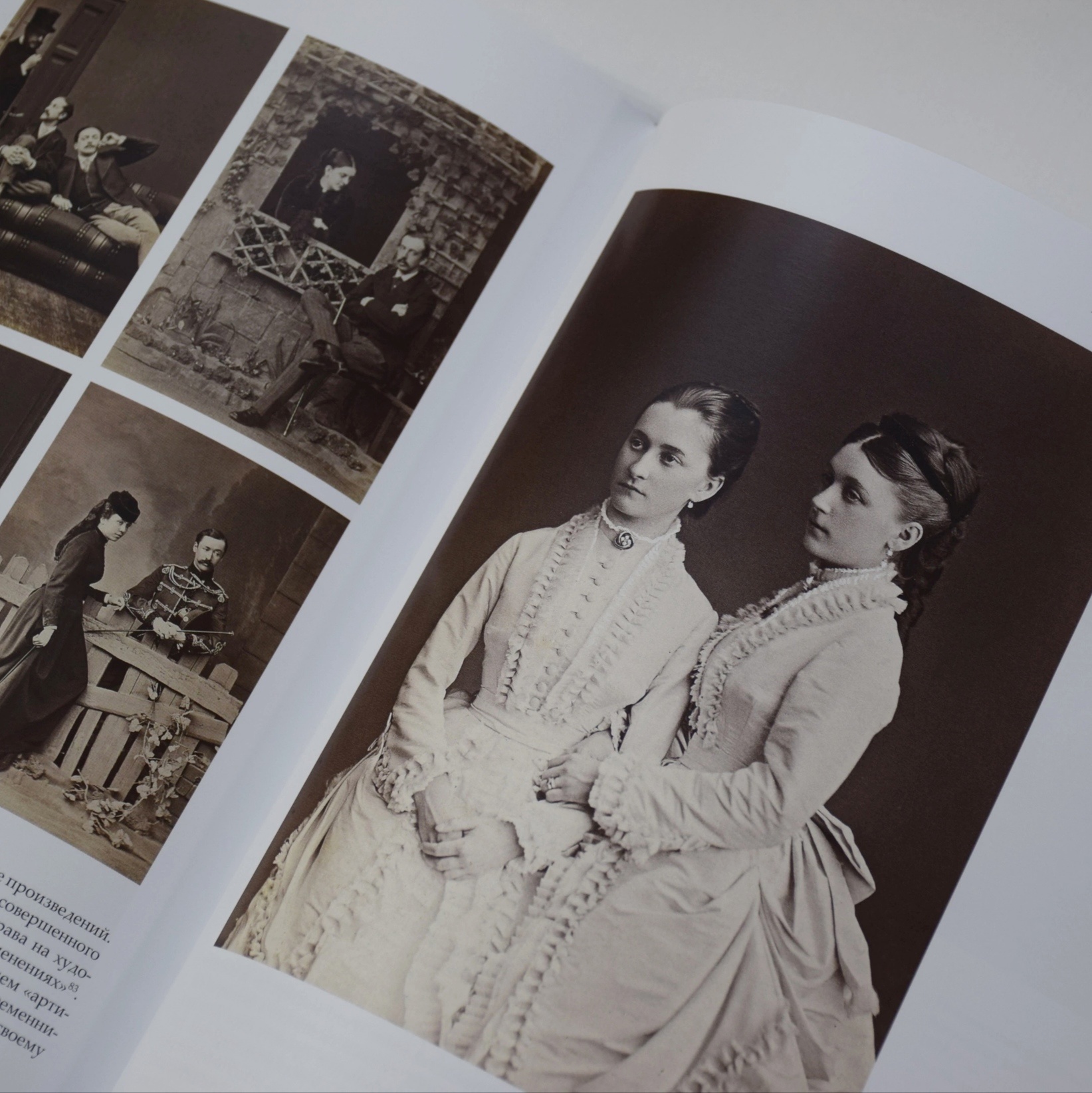

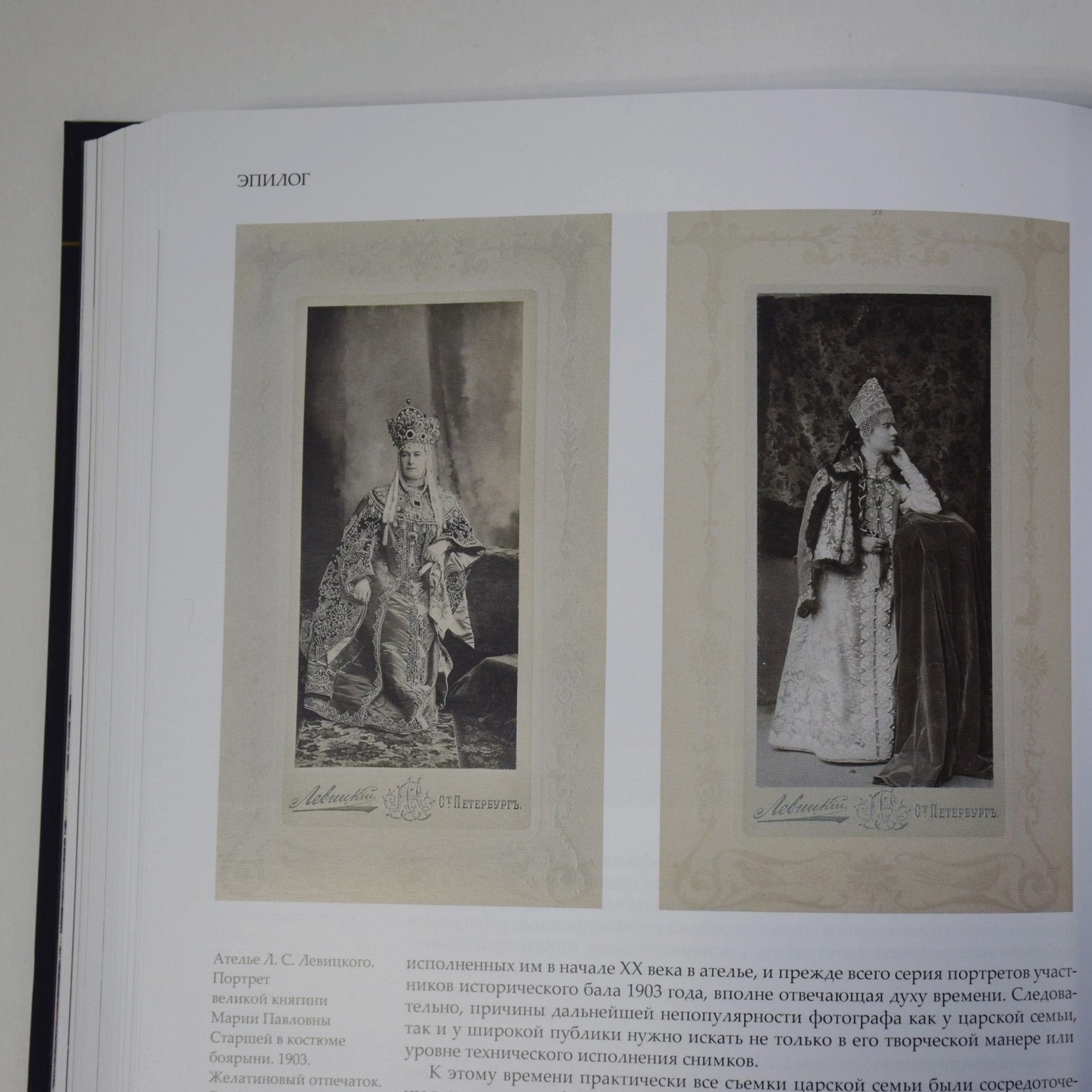

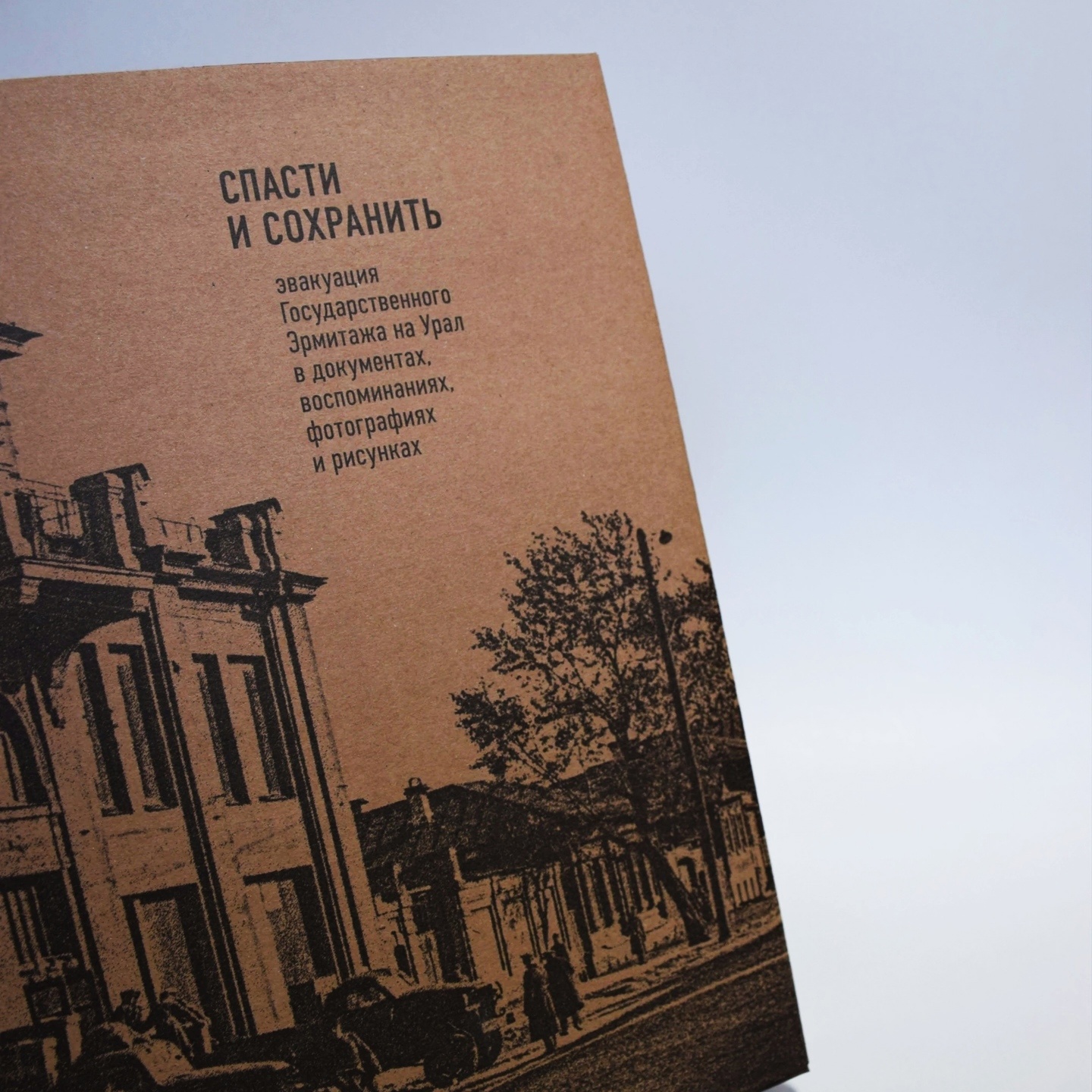

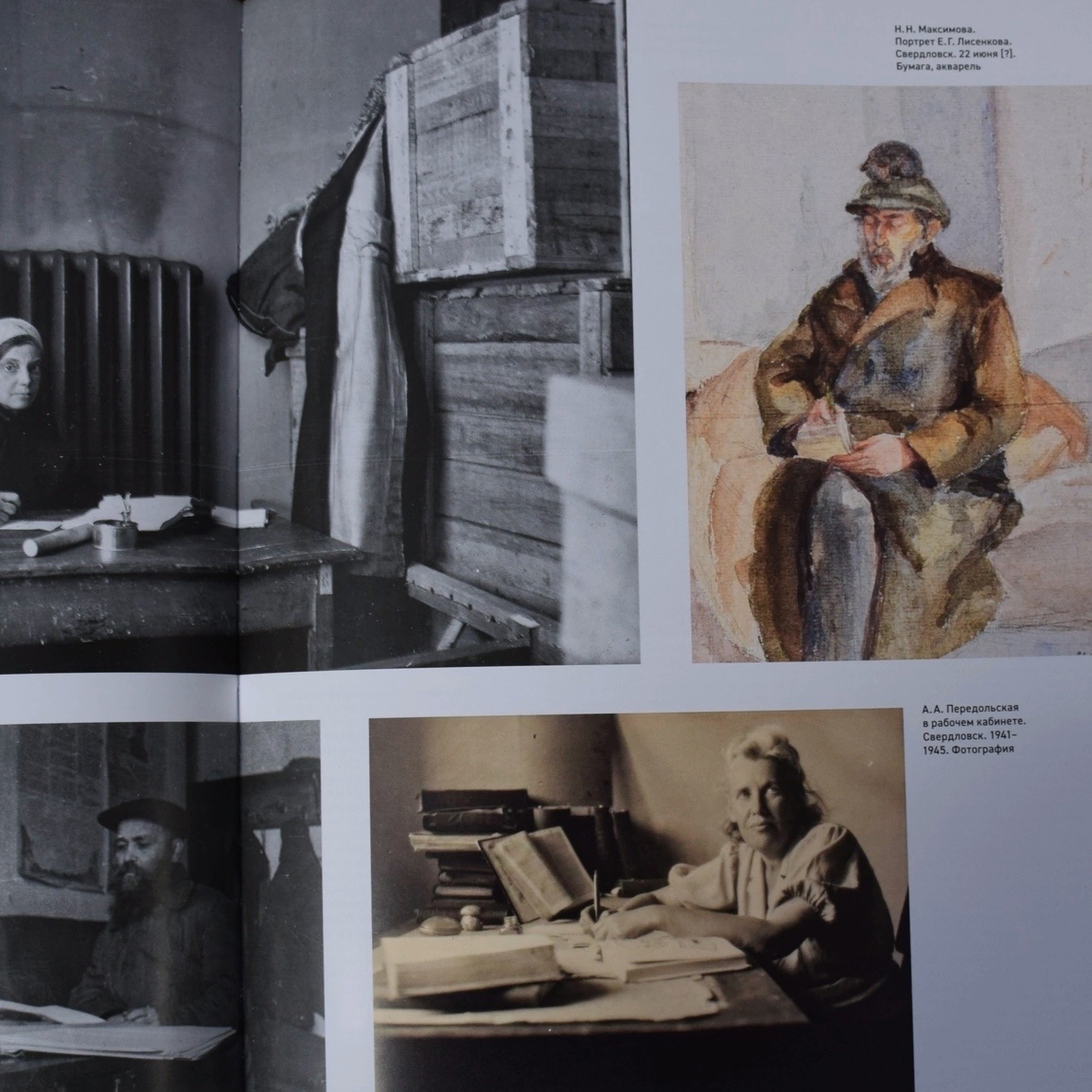

1. Аветян, Наталья Юрьевна. Фотограф Сергей Левицкий / Н. Ю. Аветян; Государственный Эрмитаж — Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2021. — 526, [2] с. : цв. ил., портр., фото; 28 см. 2. Аветян, Наталья Юрьевна. Фотограф Сергей Левицкий / Н. Ю. Аветян; Государственный Эрмитаж — Санкт-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2021. — 526, [2] с. : цв. ил., портр., фото; 28 см. 3. Спасти и сохранить : Эвакуация Государственного Эрмитажа на Урал в документах, воспоминаниях, фотографиях и рисунках; [Авторы-составители: Е. Ю. Соломаха, Е. М. Яковлева]. — Екатеринбург, 2021. — 335, [1] с. : цв. ил., фото, факсим.; 33 см.

|

Цикл лекций «Вселенная Гутенберга: вчера и сегодня бумажной книги»

«Кто хочет ограничиться настоящим без знания прошло,

тот никогда его не поймёт»

В. Лейбниц

Вместе с человеком книга прошла длинный путь развития: от глиняных табличек Вавилона и Шумера и египетских папирусов до современных электронных книг. Платон недаром называл книгу «немым учителем»: её роль в жизни человека трудно переоценить. Однако, более или менее массовым производство книг стало только благодаря Иоганну Гутенбергу, что привело к распространению грамотности и, по мнению историков, стало прологом к эпохе Ренессанса.

Познакомиться подробнее с интересными фактами из истории европейского книгопечатания и книжного искусства предлагают лекторы нашего нового цикла.

Первая лекция«В погоне за тиражом: зарождение книгопечатания в Европе» посвящена формам бытования средневековой книги, изобретению Гутенберга, деятельности первопечатников и распространению «чёрного» искусства в Европе, репертуару первых типографий и особенностям книг инкунабульного периода.

| < Предыдущая запись |

Подпишитесь на наши новости

Чтобы получать важные обновления и последние новости от Библиотеки Всероссийского музея А. С. Пушкина, подпишитесь на нашу рассылку.