Сила мечты

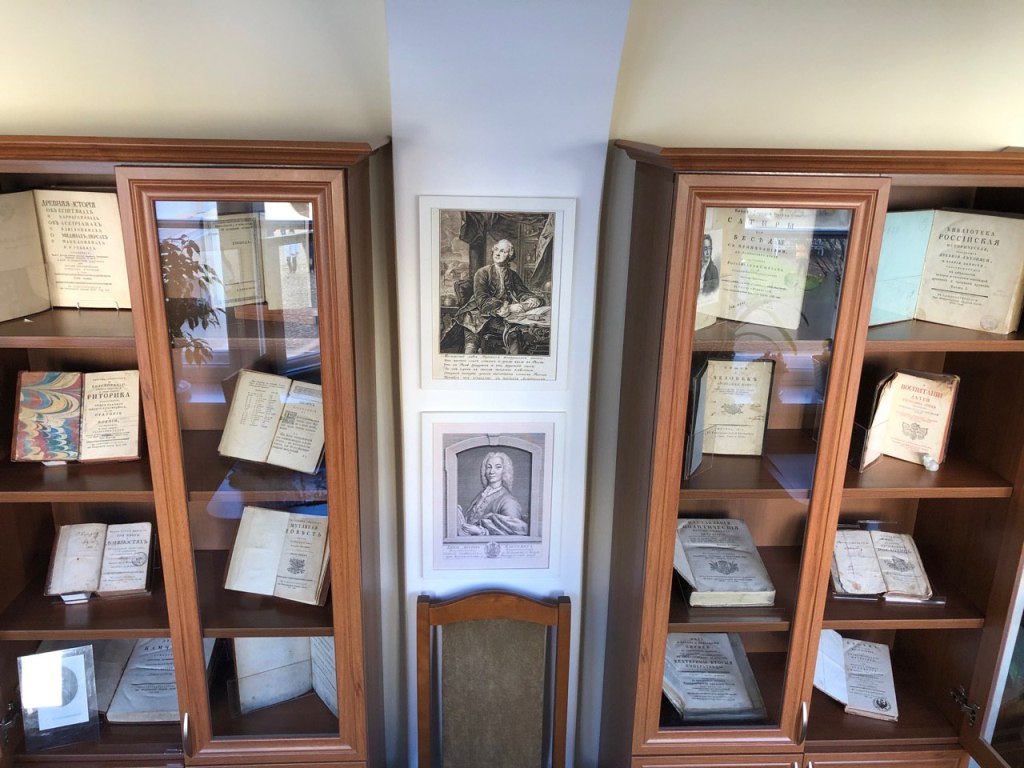

Академический университет и его первые питомцы

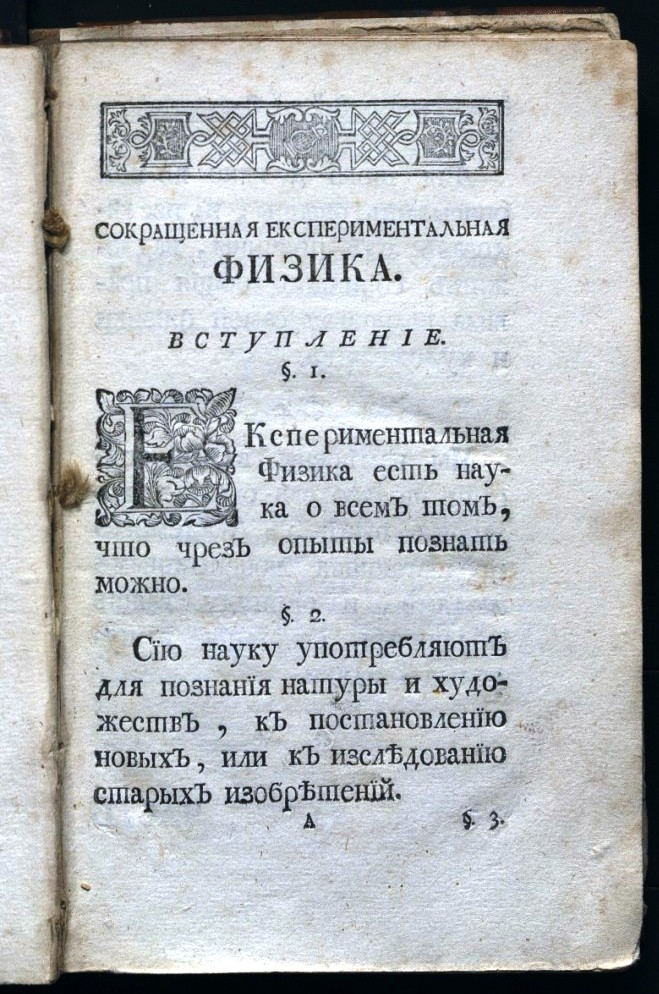

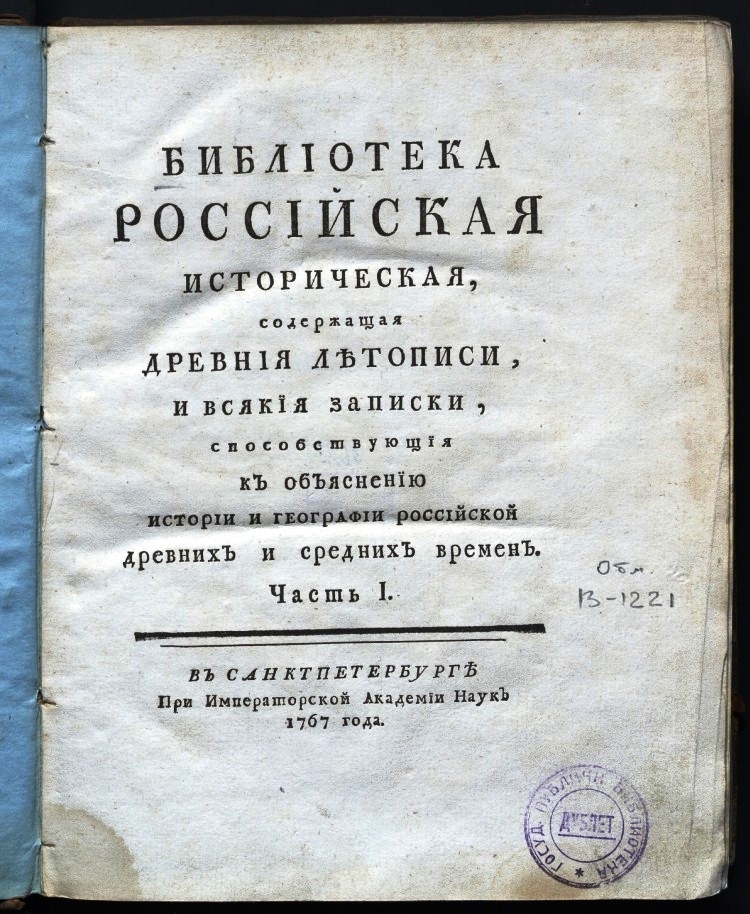

| «… действия правительства были выше его собственной образованности» - так писал Пушкин в «Заметках по русской истории XVIII века». Точность этой мысли может быть подтверждена многими примерами, но прежде всего – созданием Академии наук и при ней Академического университета. Академия в России, где еще не существовало никакой системы светского образования, а только возникали первые начальные школы, была дерзкой мечтой Петра I. В окружении царя сомневались, что такой серьезный научный центр нужен России. Петр, напротив, был уверен, что после создания армии и флота, после внушительных военных побед настало время заняться просвещением: Оградя отечество от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через науки и искусства. Петр I |

28 января 1724 г.– Сенат издает указ об учреждении Академии наук и художеств; планируется, что при Академии будут действовать гимназия и университет.

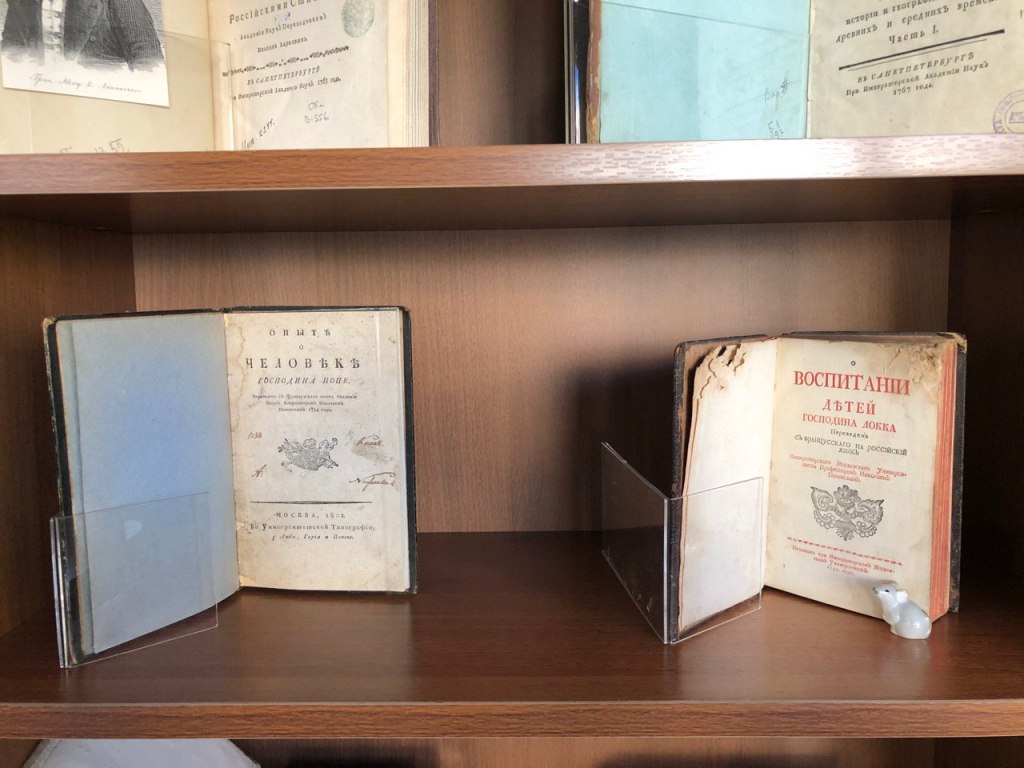

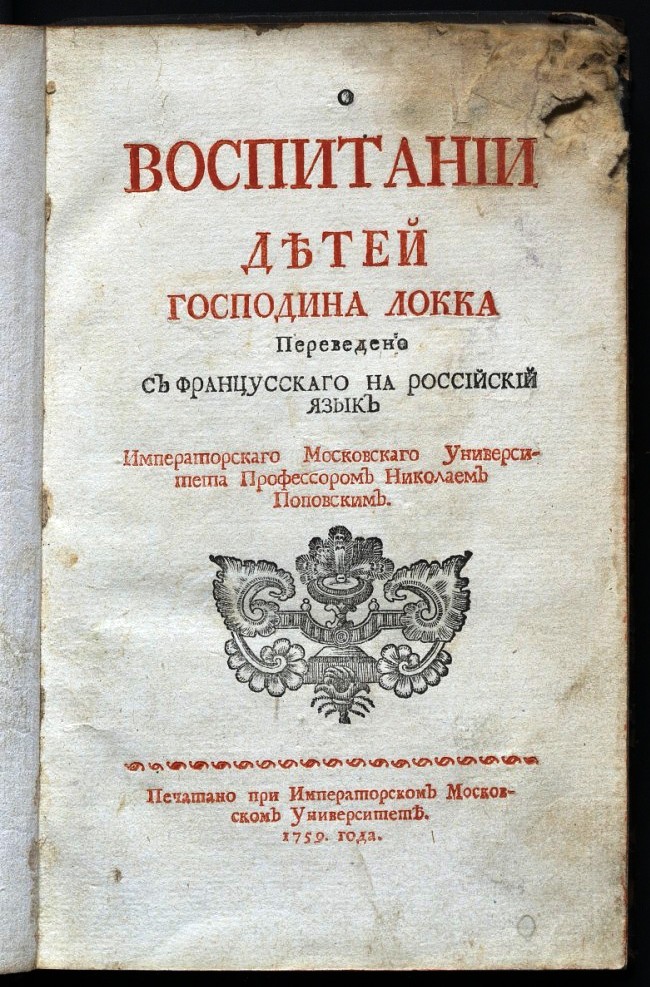

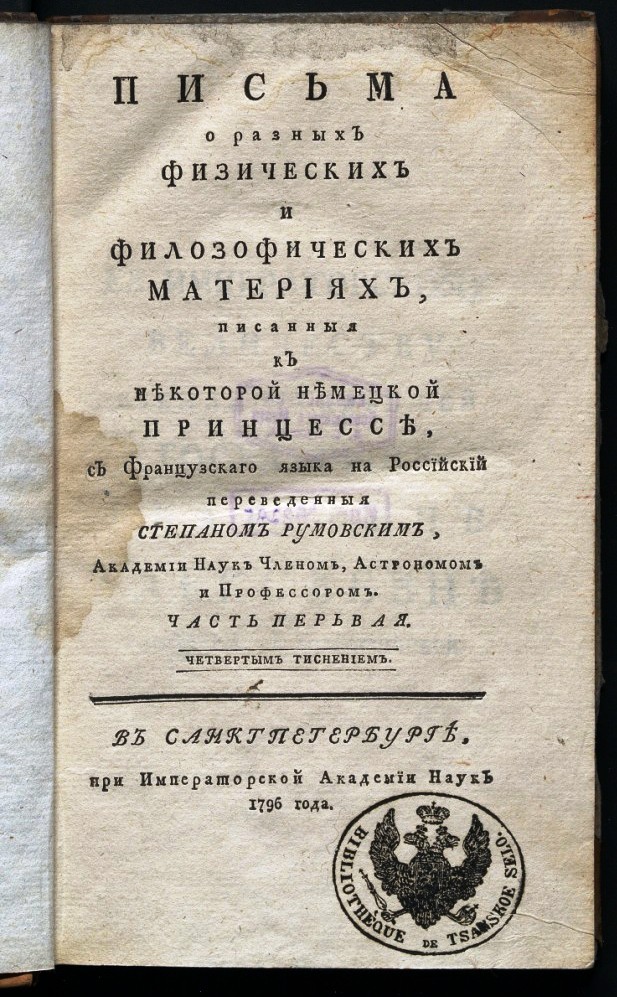

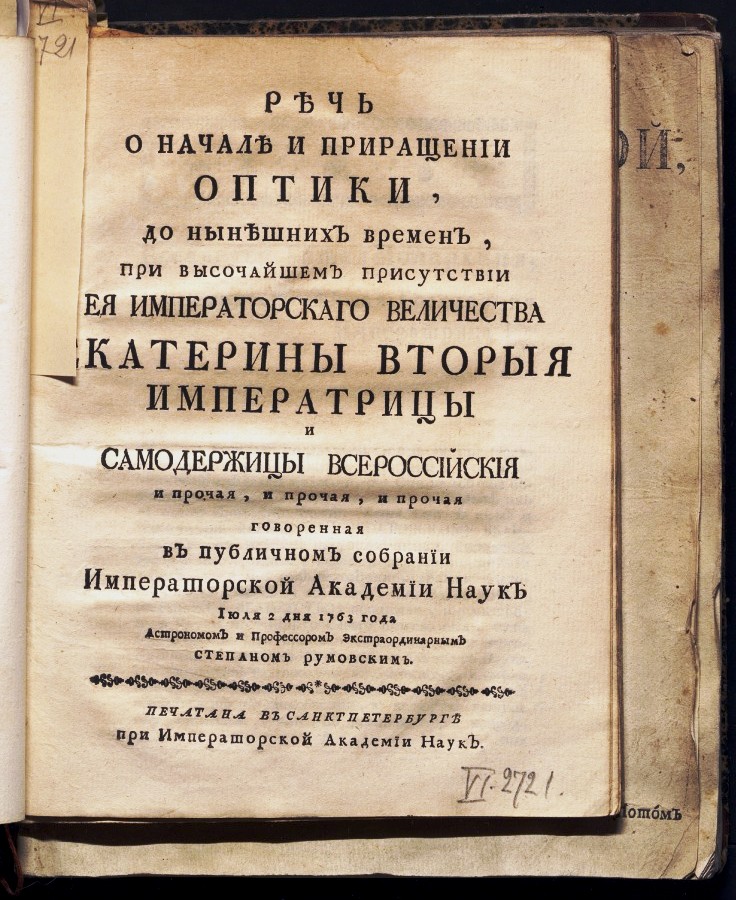

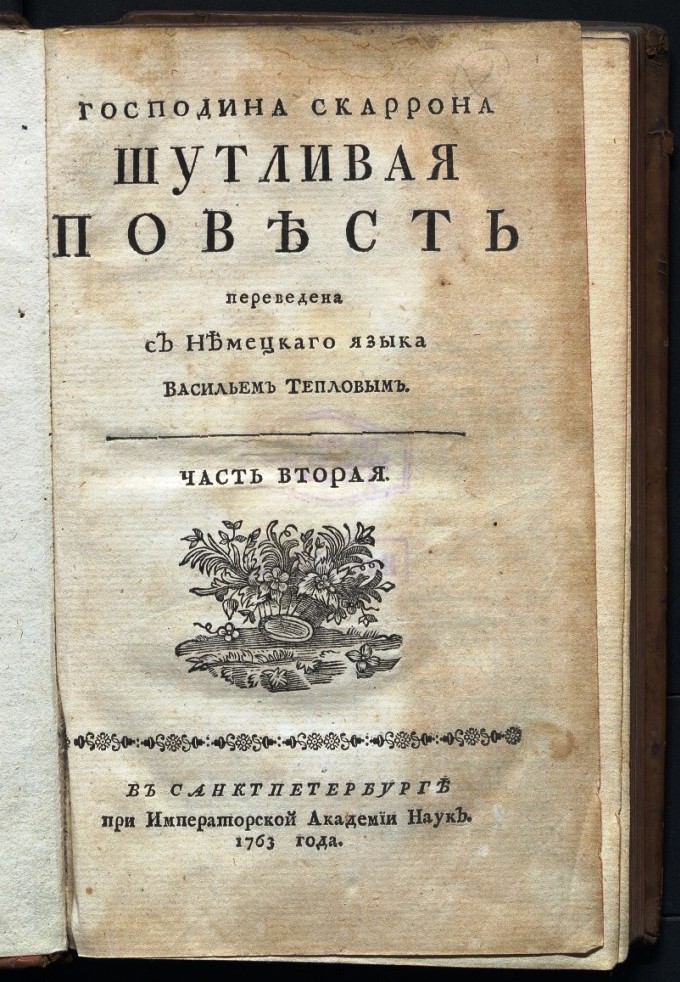

«Некогда за столом у его величества был разговор об учреждении Академии Наук … Один из тайных его советников … сомневался, чтобы российский народ мог получить пользу от Академии, состоящей из знаменитых и славных ученых людей, которые не станут заниматься обучением юношества. А для чего не быть от них пользе? – отвечал государь. - <…> учёные люди будут писать книги о всяких науках, которые прикажу я переводить на наш язык; выберу и поручу им молодых людей, которых они должны будут учить по своим книгам и приготовлять их к тому, чтобы они могли других учить… Иностранцы узнают, что и у нас есть науки и перестанут почитать нас презрителями наук и варварами».

Запись со слов Шумахера. Полное собрание анекдотов о Петре Великом… Ч. 1, 2. М., 1801. С 173-174 (Копелевич. С. 64)

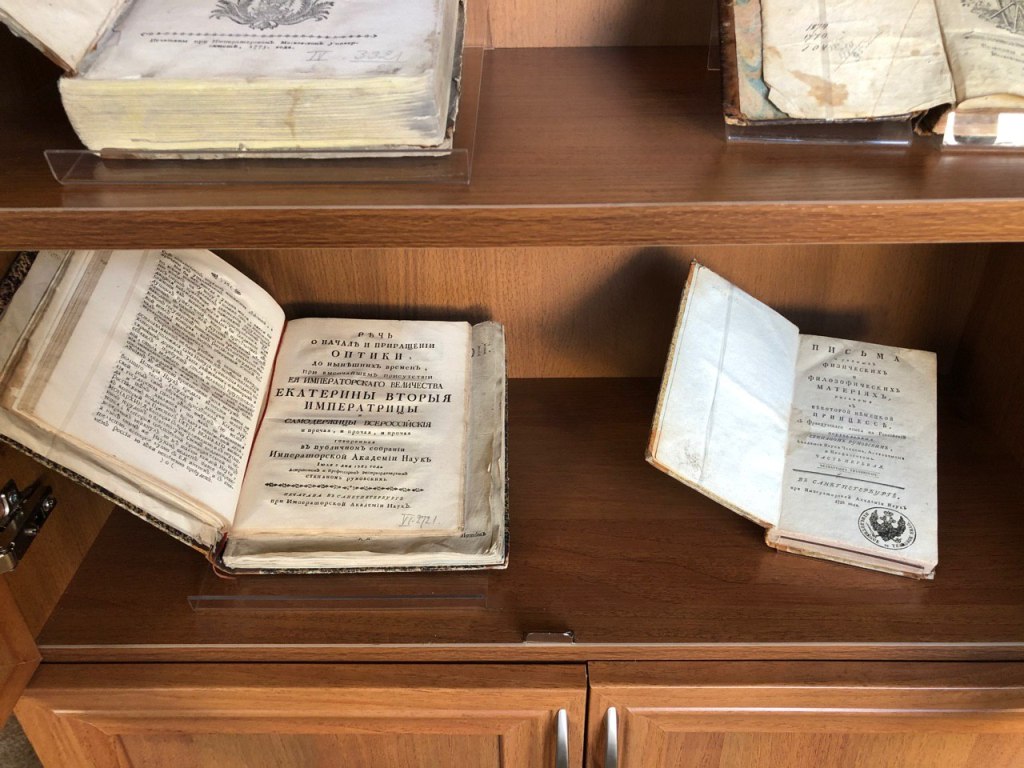

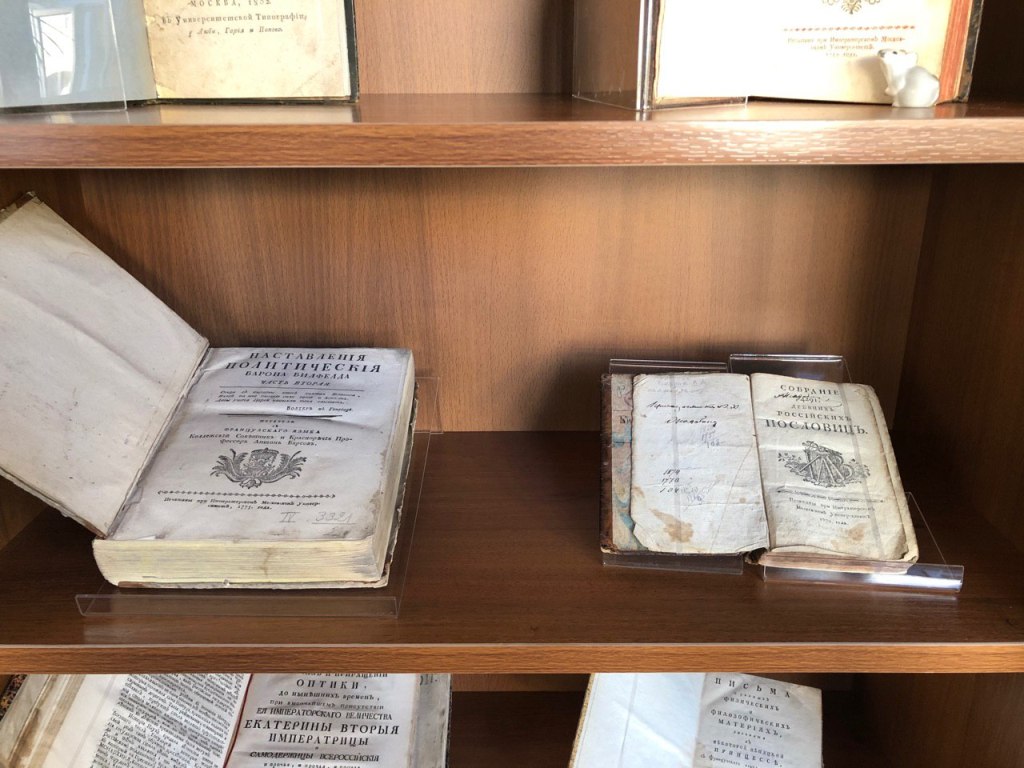

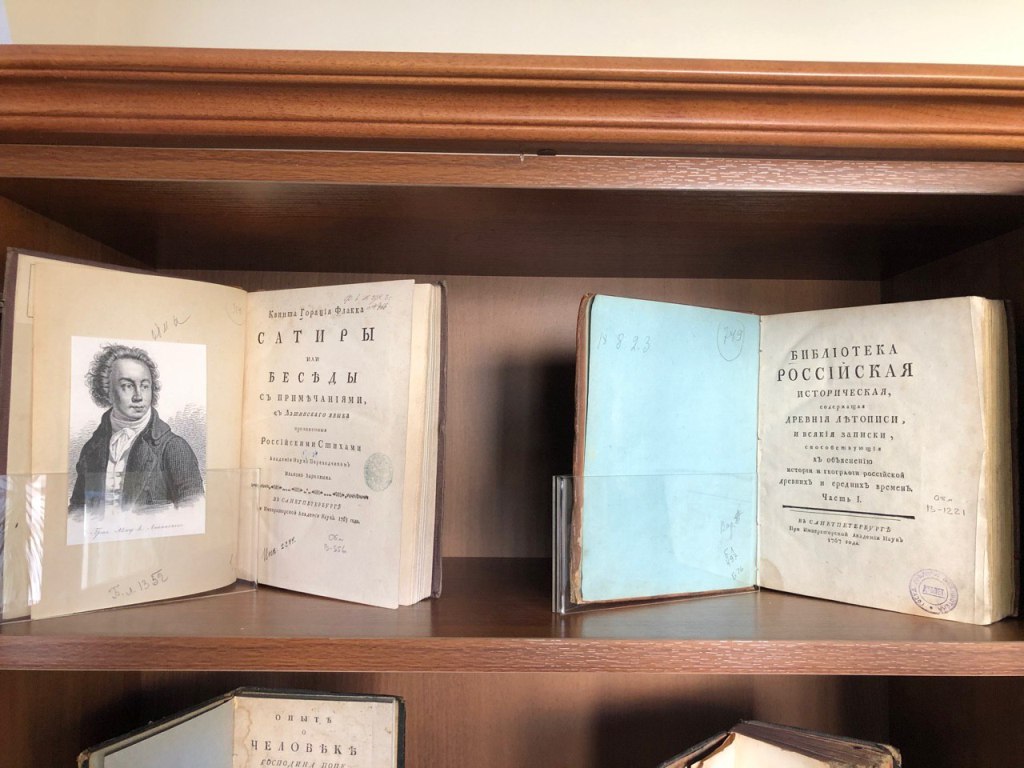

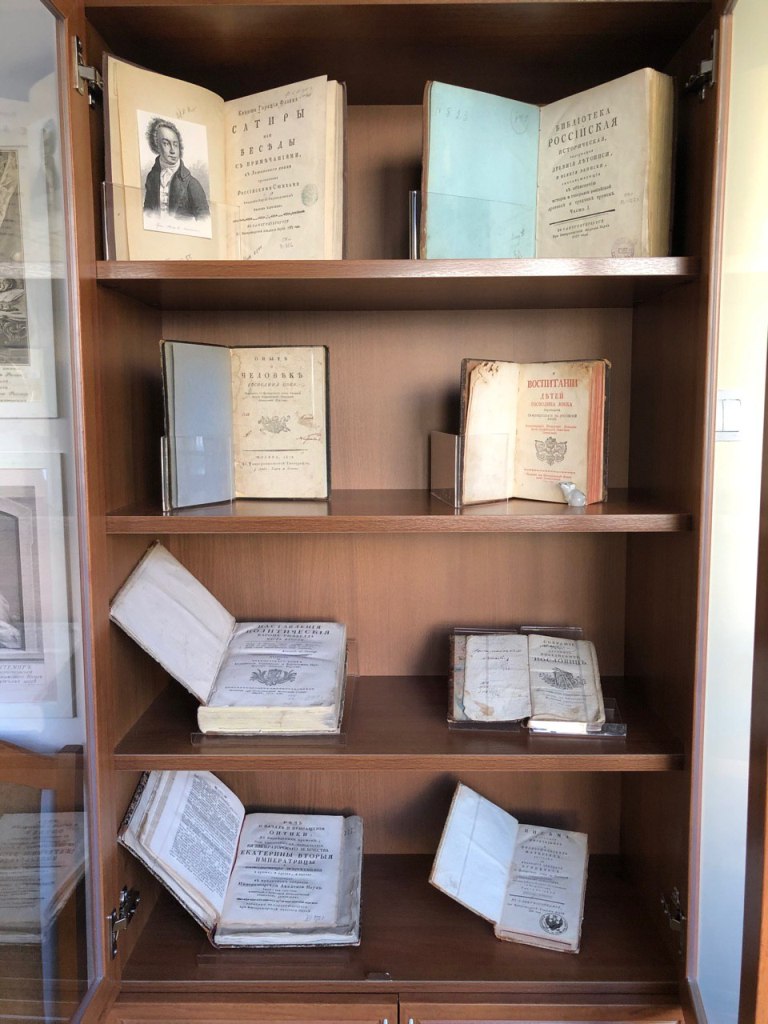

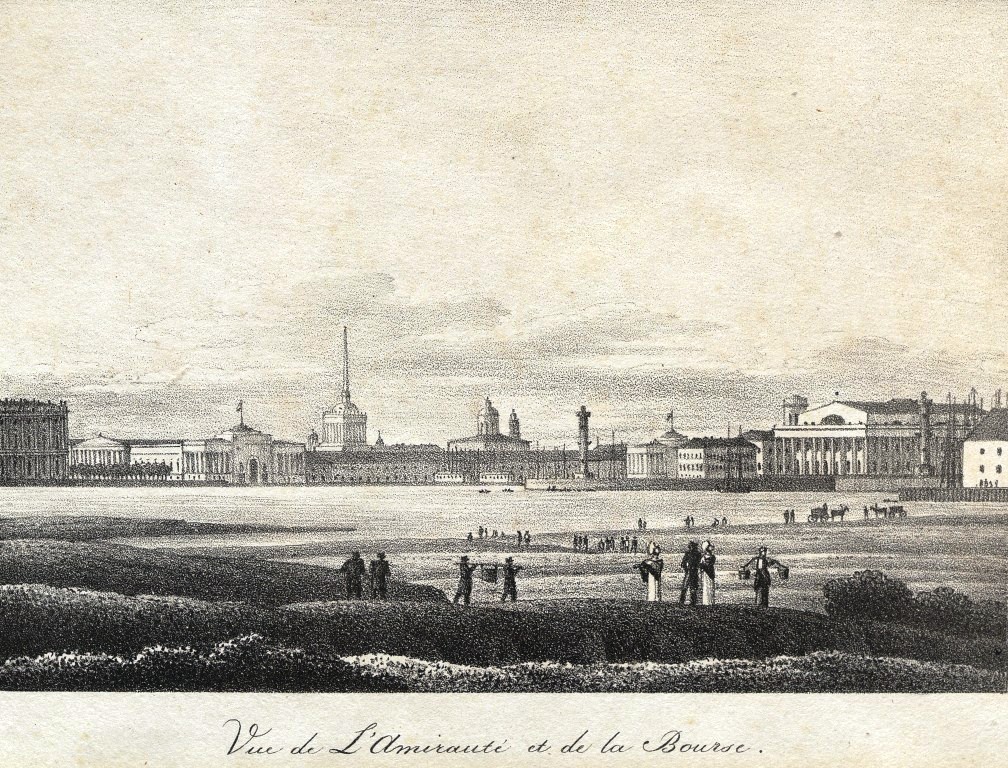

27 декабря 1725 г. – официальное открытие Академии в присутствии Екатерины I (в доме опального барона П. П. Шафирова на Петербургской стороне). В числе академиков – учёные с мировыми именами: математики Л. Эйлер и Д. Бернулли, физики Г. Бюльфингер и Г. В. Крафт, астроном Ж. Н. Делиль и другие. Предполагалось, что каждый из них привезёт с собой по нескольку студентов, но этот план не осуществился. В России молодых людей, годных учиться у выдающихся ученых на языке науки - латыни, крайне мало.

1726 г. – академики начинают читать бесплатные публичные лекции. Слушателей почти нет, чтения постепенно прекращаются.

|

|

1727 г. – Академия переведена на Васильевский остров. В этот год в составе Академии – 17 профессоров-академиков и 8 студентов.

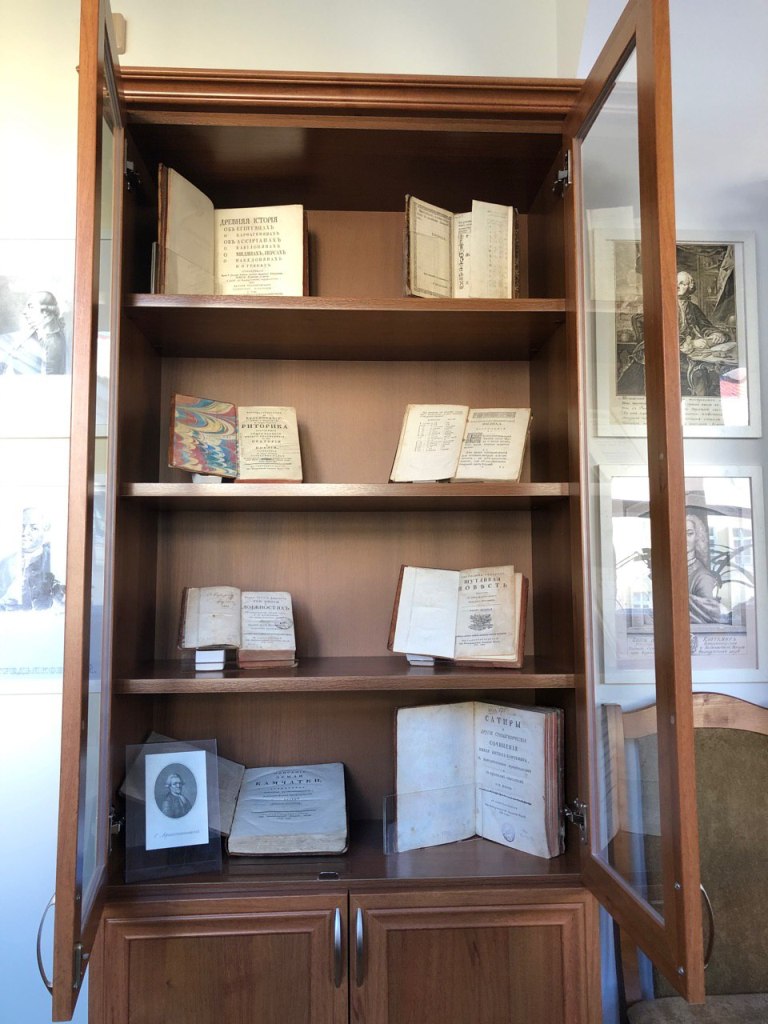

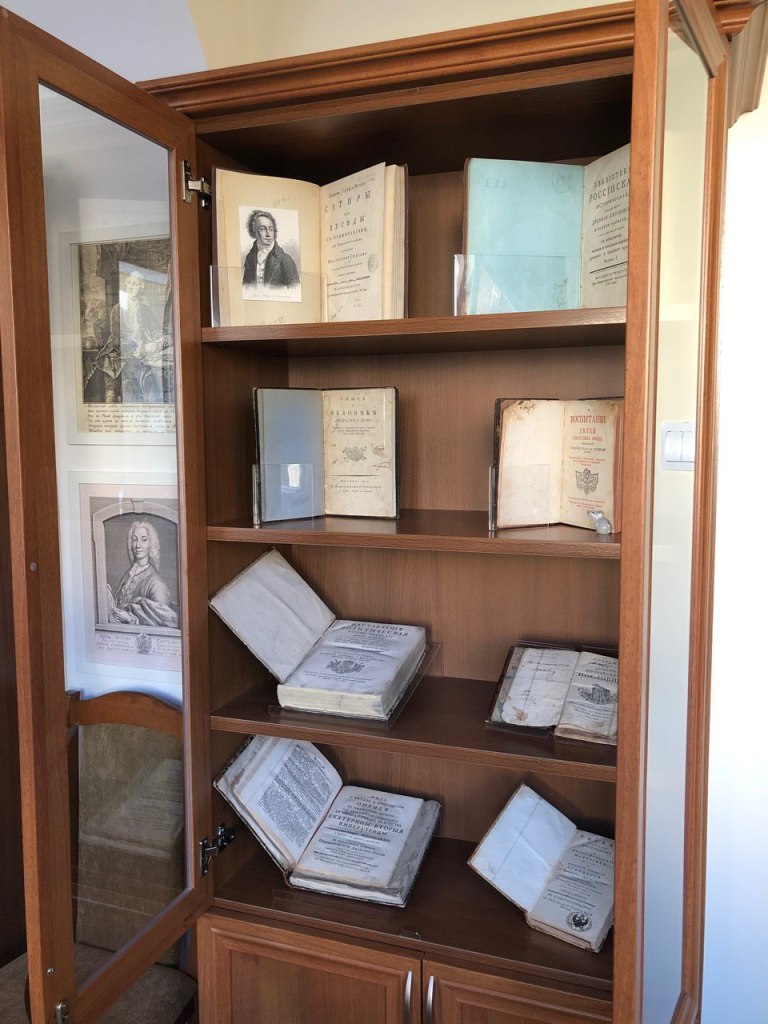

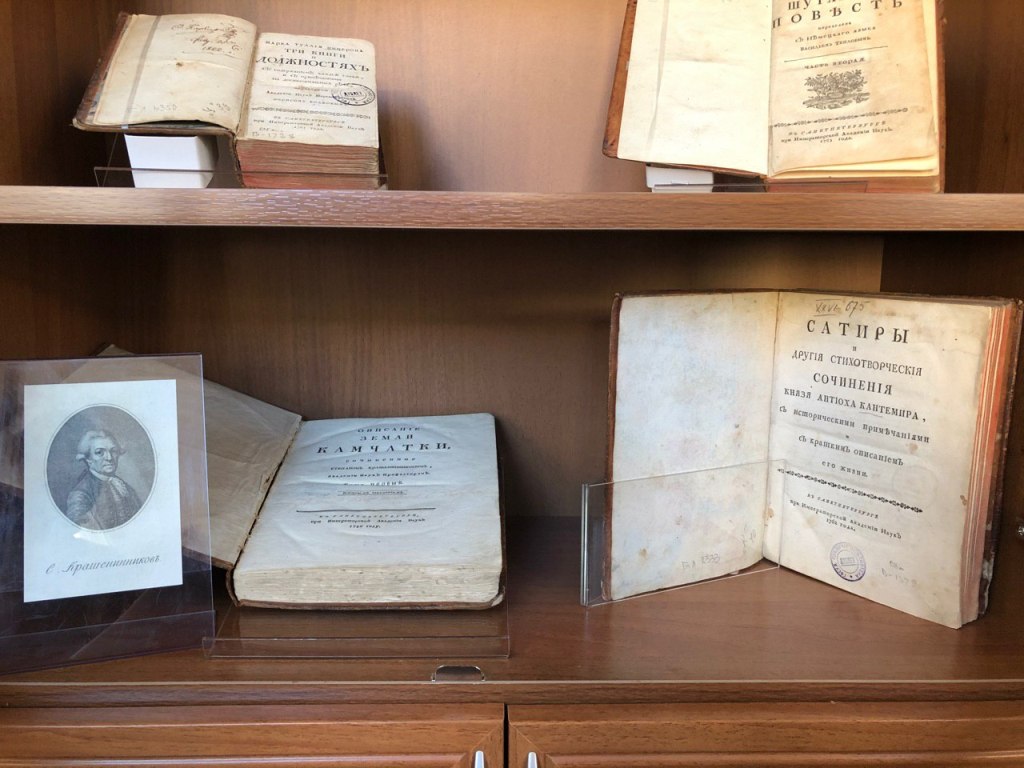

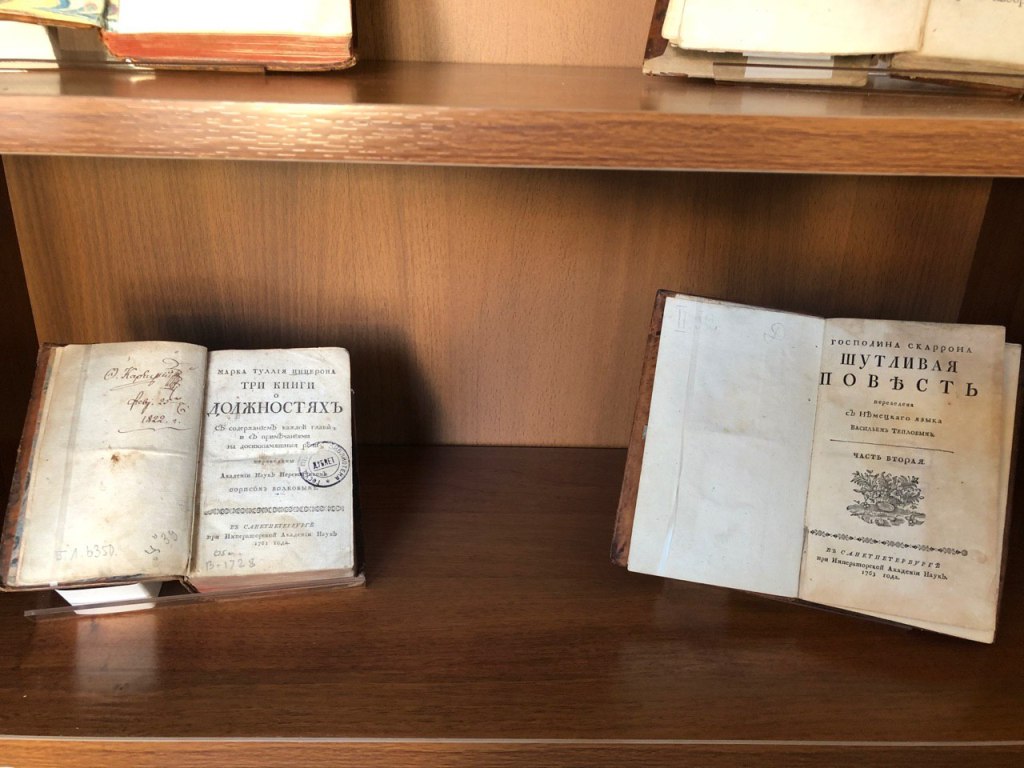

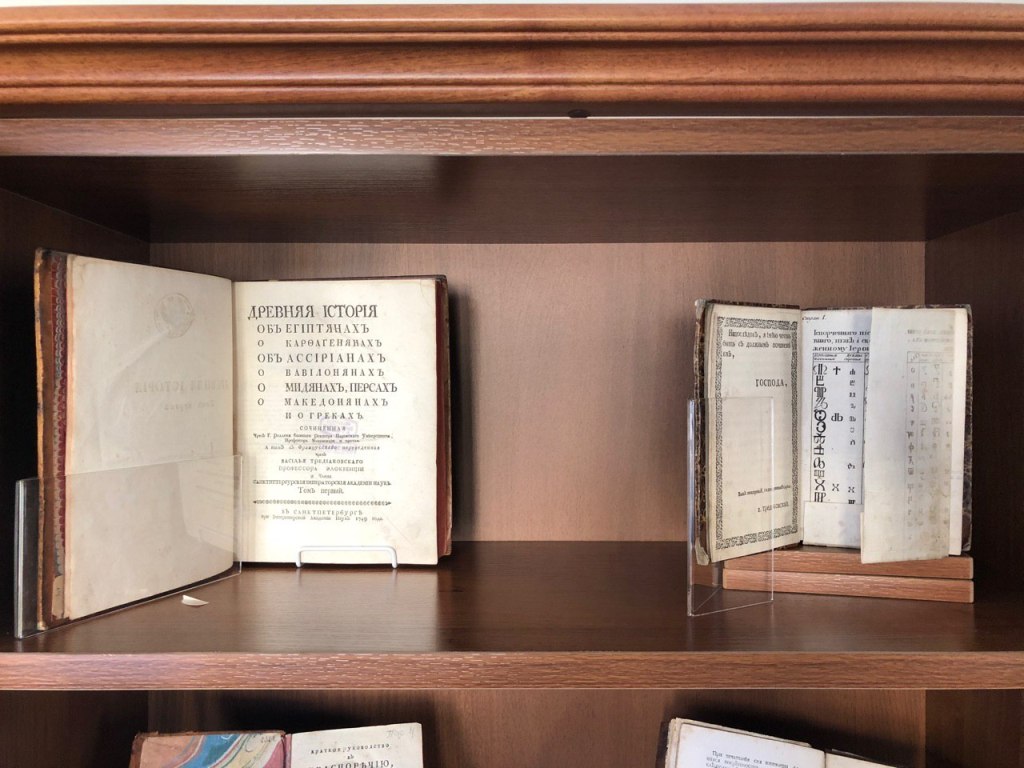

В 1725-1747 гг., когда регулярных занятий в Академическом университете не осуществлялось, среди незначительного количества студентов и адъюнктов оказались:

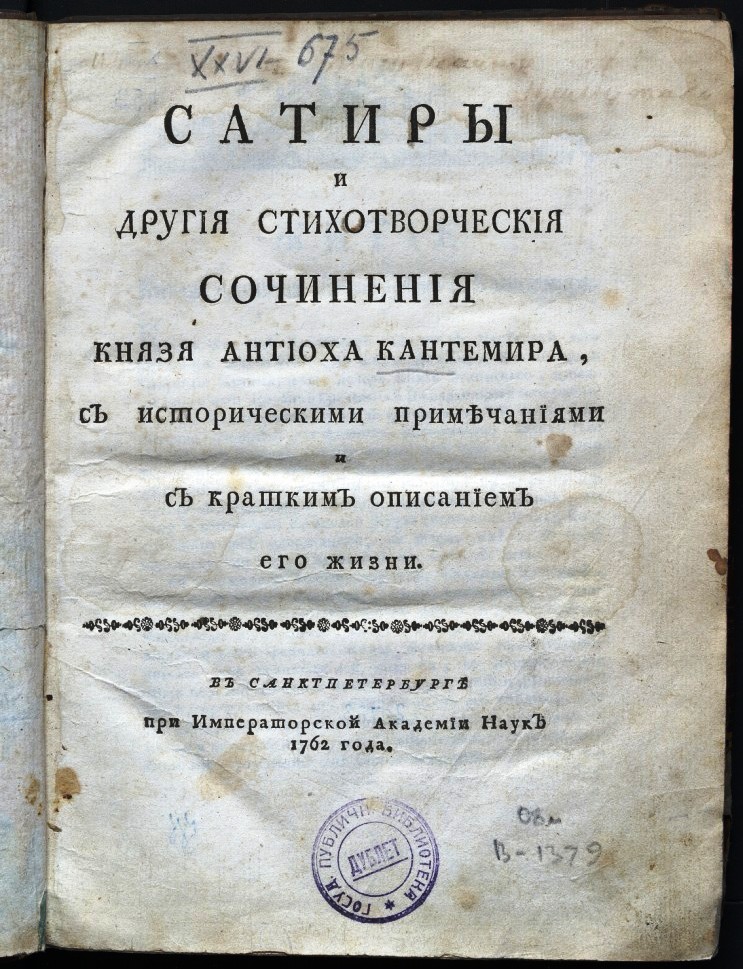

А. Д. Кантемир (1673–1737) – поэт, переводчик и дипломат;

Г.-Ф. Миллер (1703–1783) – российский историограф немецкого происхождения, академик, организатор Московского главного архива.

В. Е. Адодуров (1709–1780) – математик, филолог, переводчик; в 1762–1778 гг. – куратор Московского университета;

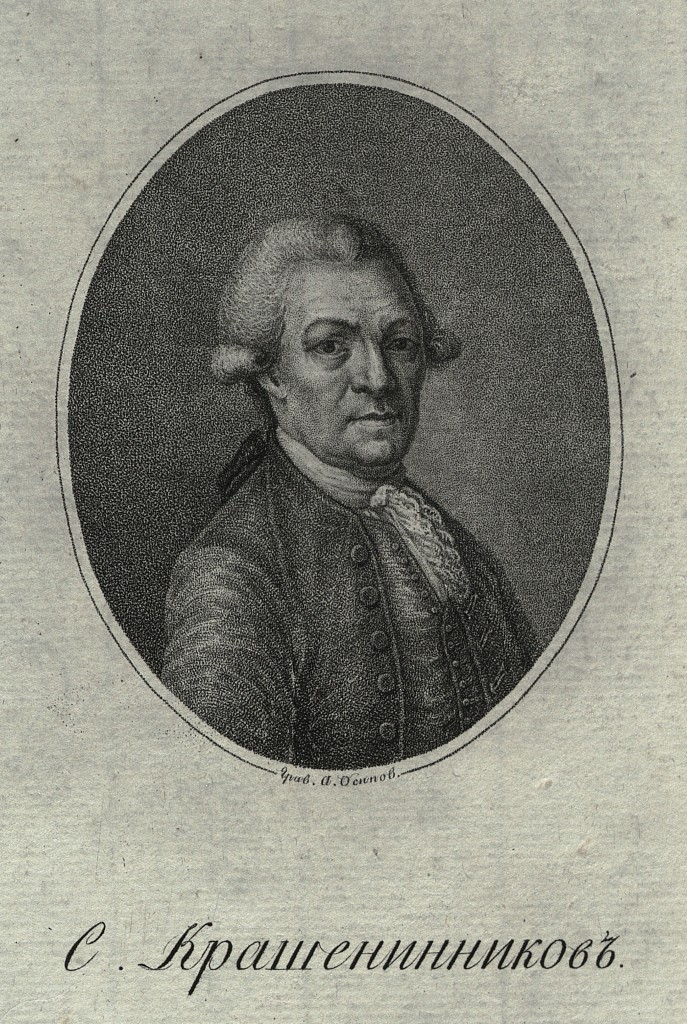

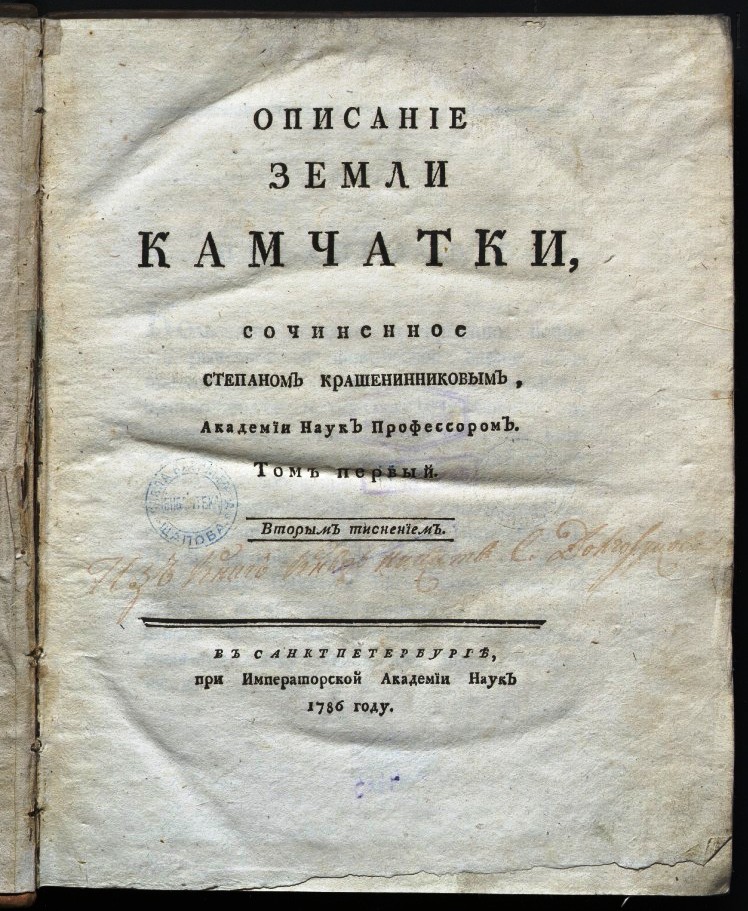

С. П. Крашенинников (1711–1755) – ботаник, этнограф, географ, путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, академик.

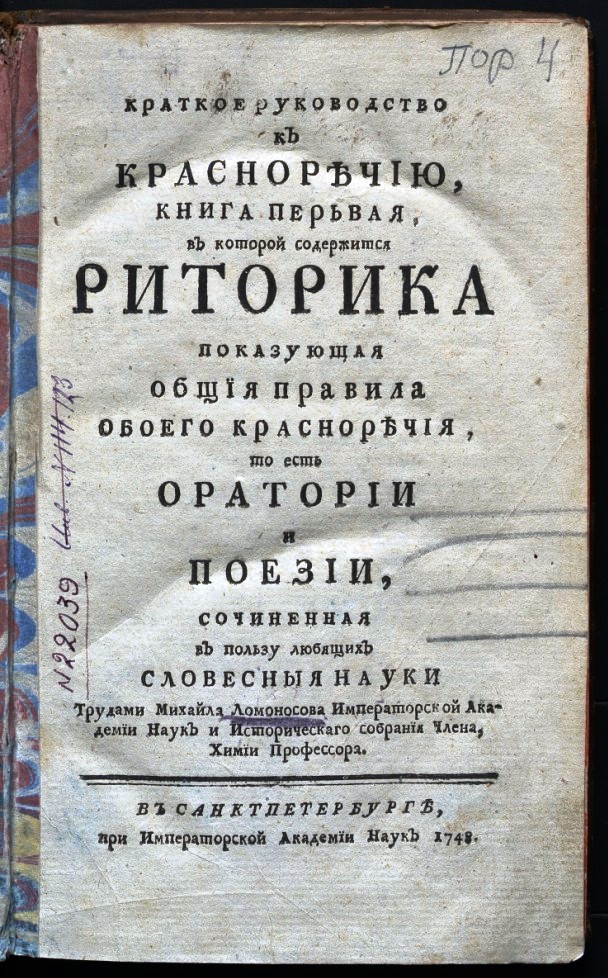

М. В. Ломоносов (1711–1765) – учёный-энциклопедист мирового значения, академик, основатель Московского университета.

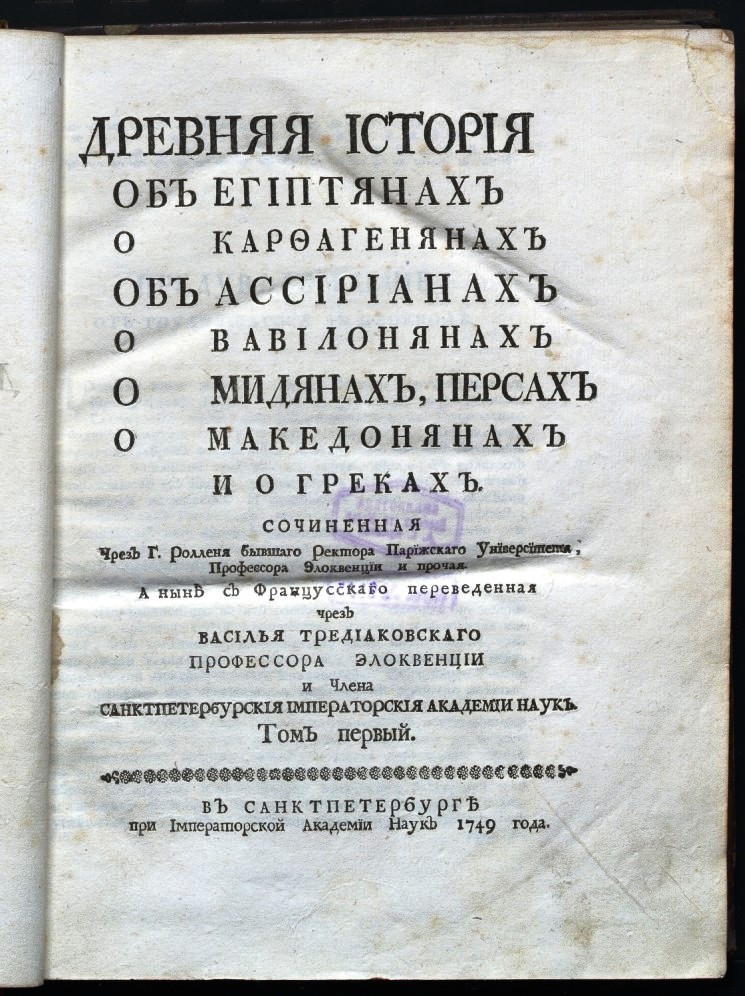

1748 г. – первый организо-ванный прием студентов в Академический университет (23 человека). 19 из них отобрал Тредиаковский в Московской славяно-греко-латинской академии и в Новгородской духовной семинарии, остальных Ломоносов привёл из Невской духовной семинарии.

Учебные занятия шли в Университете до 1765 г. После смерти М. В. Ломоносова Академический университет был закрыт.