В поисках “бедной Кати”: эльзасские впечатления

Седова Г. М.

Пустынные улицы Страсбурга пребывали в утренней дреме, когда за нами почти неслышно закрылись ворота российского консульства, на время ставшего для нас гостеприимным домом. Отсюда каждое утро мы отправлялись в Национальную университетскую библиотеку Страсбурга, где участвовали в подготовке пушкинской выставки. К счастью, в напряженной работе над выставкой возникла крохотная передышка; и вот мы держим путь к вокзалу, любуясь живописными каналами, переброшенными через них мостиками, поглядывая за кованые ограды еще спящих домов. Ухоженные палисадники укрывают от любопытных глаз подъезды респектабельных страсбургских жителей — по большей части врачей и нотариусов, что следует из надписей на сияющих медных табличках у дверей.

Всюду атмосфера стабильности и благополучия. Однако на душе не совсем спокойно. Мы намеревались нанести визит людям, которых давно нет на свете, но пока они были живы, наше присутствие вряд ли могло их обрадовать. Конечная цель нашего путешествия — крохотный французский городок с тревожным для русского сердца названием Сульц (Soultz).

В начале 1830-х годов один из отпрысков беднеющего баронского рода — Жорж Шарль д’Антес — отправился из Сульца в далекую Россию. Однако “ловля счастья и чинов” в чужой земле обернулась для молодого самовлюбленного повесы зловещей славой — убийством Пушкина. Впрочем, кровавый след тянется за ним исключительно в пределах России. На европейской границе, которую он пересек, возвращаясь на родину после дуэли с поэтом, этот след обрывается, уступая место другому — безмятежному и вполне мирному пути добропорядочного французского семьянина. Следует заметить, что “домашним кругом” барон ограничивал свою жизнь совсем недолго. После смерти жены, начиная со второй половины 1840-х годов, главным делом его жизни стала политика. Ему шел тридцать второй год, когда он занял кресло мэра в родном Сульце, в сорок лет стал сенатором, затем председателем Генерального совета земли Верхний Рейн, депутатом Национального собрания Франции по округу Верхний Рейн–Кольмар.

Ходили слухи, что, встречаясь с русскими подданными, бывающими в Европе, д’Антес самодовольно представлялся: “Барон Геккерн (д’Антес), который убил вашего поэта Пушкина”. Не случайно некоторые туристы из России стремятся в Сульц едва ли не для того, чтобы плюнуть на его могилу. Об этом нам с нескрываемым возмущением рассказывали сотрудники местного музея. Да и книга отзывов музея полна проклятий в адрес обоих Геккернов — приемного отца и его так называемого сына (сведущие современники считали их просто любовниками), которого некоторые посетители музея именуют главным киллером русской поэзии. И все же наши мысли были обращены не собственно к д’Антесу или к его “другу” барону Геккерну. Желание побывать в тех местах, все еще недоступных для большинства русских, схоже с намерением войти в реку времени. Всегда есть соблазн попытаться расслышать за нескончаемым гулом этой реки давно смолкнувшие голоса, постараться понять мотивы свершенных когда-то поступков, не забывая ни о чем, но вместе с тем не осуждая и не оправдывая…

Итак, мы собрались отправиться в те края, где д’Антес долгое время жил и куда привез из России весьма сомнительные элементы своего переменчивого счастья: стареющего голландского барона Луи Якоба Теодора ван Геккерна де Беверваарда, отставленного от должности посланника после катастрофы на Черной речке, и только что приобретенную супругу — баронессу Катрин, урожденную Екатерину Гончарову.

Баронесса ежегодно одаривала мужа цветущими здоровьем детьми, но всякий раз это были девочки. В марте 1842 года долгожданный наследник явился было на свет, но оказался мертворожденным. Тогда Екатерина решила переупрямить судьбу: как говорят, дала обет Мадонне, обещая перейти в католичество, если та поможет с рождением сына. Вымаливая эту милость у Мадонны, она в канун последних родов ежедневно босиком ходила в соседнюю церковь. В результате д’Антес обрел наследника (мальчик родился 23 сентября 1843 года), а молодая баронесса оставила этот мир, не оправившись после родовой горячки. Что правда в этой истории, а что вымысел?

Вот один из вопросов, ответы на которые мы надеялись отыскать в нашей поездке. Это путешествие было движением вперед лишь в пространстве, а во времени — скорее вспять, туда, где за каждым уличным поворотом, за глухими стенами старинных особняков все еще живет прошлое, утаивая свои секреты. Неотвязные мысли — свои и чужие, похожие на кажущиеся воспоминания, — путались в голове, мешали определиться с оценками. “Ты мешаешь сестрам, потому надобно быть твоим мужем, чтоб ухаживать за другими в твоем присутствии, моя красавица”, — так Пушкин подшучивал над женой, когда она еще только собиралась перевезти сестер в Петербург, желая помочь им в поисках женихов. Прошло два года с тех пор, как они перебрались в столицу, и вот уже светские сплетники не могли взять в толк, каким это образом Екатерине Гончаровой удалось заполучить завидного жениха. Графиня Бобринская в письме к мужу торопилась пересказать слухи по этому поводу: “Никогда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн, Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустую молву...”

Пришли на память и сентиментальные выражения самой Екатерины, обращенные к д’Антесу в то время, когда она хотела поддержать его, арестованного за участие в поединке с Пушкиным: “Единственную вещь, которую я хочу, чтоб ты знал, в чем ты уже вполне уверен, это — то, что тебя крепко, крепко люблю и что в одном тебе все мое счастье, только в тебе, в тебе одном, мой маленький S-t Jean Baptiste. Целую тебя от всего сердца так же крепко, как люблю”. Когда было написано это письмо, Пушкина уже не было на свете, но его свояченицу это словно не беспокоило. Во всяком случае, об участи поэта в письме не сказано ни слова.

Представляя своего Жоржа в образе юного Иоанна Крестителя, баронесса Катрин видела его исключительно жертвой и не задумывалась над тем, что главной темой проповедей Иоанна был призыв к покаянию. У этой молодой женщины была другая — своя — точка отсчета и своя игра. Не по собственной воле она оказалась вовлечена в водоворот трагических событий, которые привели Пушкина к гибели. Однако в той мутной водице сумела выловить свою рыбку удачи. Будучи фактически бесприданницей и старой девой (на момент вступления в брак ей было 27 лет — немалый возраст по меркам того времени), она не могла надеяться выйти за молодого красавца. Но его ноябрьский конфликт с Пушкиным перевернул все с ног на голову.

Именно тогда, опасаясь огласки скандала, который возник после появления анонимных писем и вызова Пушкина, Геккерны воспользовались слабостью Катрин — ее увлечением Жоржем и пламенным желанием выйти замуж. Они стали говорить о якобы взаимных чувствах Екатерины и д’Антеса и будто бы давно существующих планах их совместной жизни. Внезапная перспектива брака настолько вскружила девушке голову, что она утратила чувство реальности и отказывалась даже думать о том, с какой страстью совсем недавно д’Антес преследовал ее младшую сестру. Однако Пушкин, который без труда разгадал примитивный план противников, наотрез отказывался принять предложение кавалергарда взамен поединка. Вот когда в душе и сердце будущей баронессы должны были созреть два тяжелых снедающих чувства — отчаяние и неприязнь. Отчаяние от собственного бессилия переломить ситуацию и неприязнь к тому, кто вставал на пути ее призрачного счастья.

“Мое счастье безвозвратно утеряно, — писала она брату в те дни, — я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, которую я прошу у Бога — это положить конец жизни столь малополезной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи и смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю Всевышнего”.

Некоторые исследователи считают, что д’Антес соблазнил Екатерину Гончарову, и еще до вступления в брак она ждала ребенка. Надуманность этой гипотезы совершенно очевидна. Беременность никак не могла стать теми “материальными доказательствами”, которые Геккерны представили Жуковскому, когда хотели убедить Пушкина взять свой вызов обратно, чтобы позволить кавалергарду беспрепятственно жениться на его свояченице. Во-первых, Жуковский писал о “доказательствах” во множественном числе, а не о единственном “доказательстве”. Во-вторых, нет никаких оснований, кроме желания лишний раз кольнуть д’Антеса и его будущую супругу, считать, что дата в свидетельстве о рождении их старшей дочери подделана. С какой целью, если в том крошечном провинциальном городке, где они жили, все знали едва ли не наперед, когда именно девочка появилась на свет? В-третьих, невозможно объяснить, как в таком случае Екатерина и ее муж смогли обмануть свою приятельницу Идалию Полетику, которая отлично понимала, на каком сроке беременности баронесса уезжала из Петербурга. Перед отъездом Екатерине стало плохо, и Идалия присутствовала при ее раздевании и осмотре доктором. Она не стала бы в начале октября поздравлять д’Антесов с предстоящим рождением ребенка, если бы догадывалась, что он уже родился.

Наконец, “любимое” исследователями “доказательство” — это народная присказка, приведенная в письме тетки Екатерины Загряжской после того, как в ноябре 1836 года барон Геккерн и его “приемный сын” официально объявили о намерении последнего жениться на ее старшей племяннице: “Итак, все концы в воду…” Принято трактовать эти слова как желание скрыть какую-то тайну, но в действительности в пушкинское время подобную фразу произносили и в другом случае, когда нужно было обозначить факт решительного завершения запутанного, сложного дела. “Материальными доказательствами” могли быть какие-то документы. Например, личные письма Екатерины, адресованные д’Антесу. Узнав о том, что они стали известны посторонним людям, а замуж за кавалергарда она не идет, Екатерина могла думать, что она обесчещена, поскольку замуж не идет, и, следовательно, ее “счастье безвозвратно утеряно”.

Осенью 1843 года, когда баронесса Катрин оказалась близка к тому, чтобы оставить “многострадальную землю”, вспомнила ли она о том давнем минутном порыве отчаяния, когда так неосторожно молила небеса о своем скором уходе? Но осенью 1836 года небеса даровали ей шанс: по настоянию друзей и близких Пушкин согласился принять предложение д’Антеса, полагая, что брак с нелюбимой женщиной станет своеобразной карой для наглого кавалергарда, расплатой за его вызывающее поведение в последние месяцы.

Тогда, узнав об официальном предложении д’Антеса, Екатерина Гончарова ликовала: безумная мечта о браке с кавалергардом была близка к воплощению. Она даже решилась отправиться на великосветский бал в белом платье, хотя двор был одет в черное по случаю кончины бывшего французского короля Карла X. Посреди траура белизна ее одежды была лучшим способом обратить на себя внимание, а ей важно было доказать всему свету и, в особенности, младшей сестре, которой она втайне завидовала, что и она — старшая Гончарова — способна разжечь чувства в молодом человеке. Тогда-то светские кумушки, наблюдая за лихорадочно приподнятым настроением “сестры мадам Пушкиной”, и стали наперебой обсуждать историю “о внезапной любви д’Антеса к своей невесте”. Тем временем сама Гончарова теребила брата Дмитрия просьбами о деньгах на приданое, на покупку шубки из голубого песца и прочих предсвадебных “мелочей”.

Суета вокруг предстоящего торжества начинала раздражать Пушкина, ежеминутно напоминая о его недавней истории с женихом свояченицы. “У нас свадьба, — сообщал поэт отцу накануне рокового 1837 года. — Моя свояченица Екатерина выходит за барона Геккерна, племянника и приемного сына посланника короля Голландского. Это очень красивый и добрый малый, он в большой моде и 4 годами моложе своей нареченной. Шитье приданого сильно занимает и забавляет мою жену и ее сестер, но приводит меня в бешенство. Ибо мой дом имеет вид модной и бельевой мастерской”.

Появление в России “племянника и приемного сына посланника короля Голландского” было сопряжено с некоторыми европейскими политическими событиями, которые придали будущему кавалергарду особый вес в глазах общества. Незадолго до июльской революции, в 1829 году, Жорж Шарль д’Антес был принят в королевскую школу Сен-Сир. Но революция прервала учение, и, не имея достойного образования, молодой барон был вынужден искать покровителей в чужих краях. Немецкая родня по линии матери — графини Марии Анны Луизы Гацфельдт — ввела его в дом великого герцога баденского Леопольда. Как рассказывал знакомый д’Антеса, историк и политический деятель Альфред Пьер Фаллу, великий герцог “по-соседски” близко сошелся с Жоржем и познакомил его с герцогом Лукки Карлом Людвигом. Последний взялся покровительствовать д’Антесу и предложил ему “по знакомству” службу при прусском дворе. Однако юному честолюбцу казалось унизительным тянуть лямку прусского унтер-офицера, и, заручившись письмом герцога Лукки и рекомендациями принца Вильгельма (старшего брата нашей императрицы и будущего короля и императора Пруссии), он отправился в далекую Россию. Там при дворе российского императора отыскались новые друзья — немецкие и русские. Они приняли на веру рассказы д’Антеса о его участии в заговоре герцогини Беррийской, которая в 1832 году пыталась посадить своего сына на французский престол. Позднее выяснилось, что д’Антес не имел никакого отношения к вандейскому мятежу, но в Петербурге еще долго продолжали верить в эту сказку.

В России созрела “дружба” д’Антеса с посланником голландского короля Геккерном. Последний принял молодого барона под свою опеку, руководя каждым его шагом. Где и при каких обстоятельствах сошлись эти две темные личности, сказать трудно. Семейная легенда об их случайной встрече в приграничной гостинице ма-

лоправдоподобна. Посланник якобы взялся ухаживать за незнакомым молодым человеком, который простудился в пути и, всеми забытый, фактически погибал в незнакомом месте. Но барон Геккерн не был столь простодушен, чтобы бескорыстно участвовать в судьбе незнакомого юноши, не имеющего ни состояния, ни связей. Другое дело, если к моменту встречи они были знакомы и заранее условились о совместной поездке в Россию. Как знать?..

Вскоре по прибытии в Петербург посланник “воспылал” к своему новоявленному “воспитаннику” такими пламенными чувствами, что вздумал усыновить его при наличии живого и абсолютно здорового отца. В 1835 году Геккерн затеял у себя на родине судебный процесс по усыновлению д’Антеса и уже в начале лета 1836 года доставил из Гааги королевский декрет, позволяющий молодому человеку носить новое имя. Правда, факт усыновления был признан (в соответствии с законами голландского королевства) только в 1841 году, когда усыновителю исполнилось пятьдесят лет. Между тем, не дожидаясь получения официального акта, оба авантюриста еще в 1836 году заявили, что усыновление состоялось. Так перед лицом своих русских знакомых и однополчан д’Антес превратился в Геккерна, и офицеры кавалергардского полка, в котором он служил с 1835 года, каламбурили, обыгрывая фамилии д’Антес и Геккерн: был, мол, “дантистом”, а стал “лекарем” (на русский лад фамилия посланника произносилась как Эккерен). Когда 10 февраля 1837 года Екатерина Гончарова стала супругой д’Антеса, в официальных бумагах ее также стали именовать баронессой д’Антес де Геккерн. Под этим именем она покоится на кладбище в Сульце, в чем мы вскоре убедились, отыскав там ее могильную плиту.

Меня в этой поездке интересовала как раз супруга д’Антеса и ее новое бытие вне родины, хотя не стану лукавить: ожидала и какой-то встречи с ним самим.

В литературу о Пушкине баронесса Катрин — старшая из трех сестер Гончаровых — вошла как особа малопримечательная. Воспитанная в мире деревенской “глупой прозы”, она не выделялась ни знатностью происхождения, ни образованностью, ни особой индивидуальностью и в этом смысле мало отличалась от большинства девушек из провинциального русского общества. Ее семья, обремененная большими долгами деда (в прошлом миллионера!), не могла обеспечить дочерей значительным приданым. Следовательно, им трудно было рассчитывать на блестящую партию. Но сердцу не прикажешь, и в нем всегда жила надежда на возможность счастья. К тому же Екатерина была довольно практична и, кажется, миловидна (насколько может быть миловидна сухая и рослая девица, которую за спиной называли ручкой от метлы). В свете о ней отзывались как о “некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы жены Пушкина”.

Действительно, только младшей из сестер — Наталье Гончаровой — досталась особенная, почти божественная красота, способная не просто покорять, но пронзать сердца. Натали всегда была в центре внимания кавалеров, ибо, как едко заметила приятельница Пушкиных и Гончаровых Софи Карамзина, “кто же станет смотреть на посредственную живопись, когда рядом мадонна Рафаэля?” Именно ей — Наталье Гончаровой — достался пусть не самый выгодный с точки зрения маменьки, но все же знаменитый муж — Александр Пушкин!

Стихи будущего зятя сестры переписывали в свои альбомы еще тогда, когда жили в калужской деревне — Полотняном Заводе. Один такой девичий альбом Екатерина увезла с собой в Сульц и сохранила среди памятных вещей. Как знать, не этот ли альбом сыграл роковую роль в семейной истории д’Антесов, когда в 1850-х годах их младшая дочь внезапно пожелала выучить русский язык? В ней будто проснулась спящая совесть ее отца и матери, она стала читать и даже учить на память произведения своего покойного дяди и пришла к чудовищному заключению: ее отец — убийца!

Баронесса Катрин знала о той трагической истории гораздо больше своей дочери, но, опасаясь потерять нечаянно обретенное счастье, не желала ни судить, ни тем более осуждать своего мужа. Она наблюдала за происходящим из лагеря врагов Пушкина и потому после поединка думала не о ране поэта, не о его возможной гибели, а о ничтожном ранении собственного супруга и о предстоящем скандале, который мог навредить карьере Жоржа. Должно быть, она испытала величайшее облегчение, узнав, что суд над участниками дуэли завершился банальной высылкой д’Антеса за пределы России. Он выехал первым: 19 марта 1837 года, согласно приговору суда, его отвезли до границы империи в открытых санях, как арестанта. Через полторы недели Катрин отправилась вслед за мужем. Она ехала в одном экипаже с бароном Геккерном и его слугой Жан-Жаком Шоссером, и 1 апреля они пересекли границу. В тот момент, да и позднее — уже во Франции — смертельно напуганная баронесса мечтала лишь о том, чтобы более никогда не возвращаться на родину. И действительно, вернуться ей было не суждено.

С бароном Геккерном они добрались до Берлина, где их встречал д’Антес. Далее путь молодых супругов лежал в Сульц, а Геккерна — в Гаагу. Там ему предстояло уладить свои дела, пошатнувшиеся после отставки в Петербурге. В конце июня, когда баронесса Катрин была примерно на шестом месяце беременности, муж возил ее в Баден-Баден, чтобы вновь увидеться с “отцом” Геккерном. Старый барон как тень следовал за молодой четой и все последующие годы, а после кончины Катрин уже не расставался с д’Антесом. Это он ввел Жоржа в политические игры, в которых бывший кавалергард поначалу мало что смыслил.

Современники утверждали, что после революции 1848 года, поддерживая республику, д’Антес даже отказался на время от баронского титула и представлялся скромно: “виноградарь”. Тогда он пользовался доверием видного политического деятеля Луи Адольфа Тьера, и последний пригласил его выступить в роли секунданта на двух своих поединках, поскольку после убийства русского поэта д’Антес слыл во французском обществе отчаянным дуэлянтом. Первый поединок Тьера — с министром и редактором газеты “Насиональ” Улиссом Трела — едва не состоялся в памятную для д’Антеса дату 27 января — день его рокового поединка с Пушкиным. В другой раз Тьер стрелялся с левым депутатом Биксио. Поединок происходил в Булонском лесу. К счастью, оба противника не пострадали.

Тем временем цвета на политическом небосклоне Франции стремительно менялись. Тьер скоро перестал быть главой республиканского правительства и в законодательном собрании 1849–1851 годов стал одним из вождей монархистов, а затем и вовсе проиграл битву за власть. Тогда д’Антес переметнулся на сторону первого президента республики Луи Наполеона Бонапарта, На этот раз его политическая ставка оказалась верной: приход к власти Наполеона III обеспечил “виноградарю” из Сульца блистательную карьеру, упрочил его благосостояние. Став в сорок лет сенатором (должность пожизненная), он получал, согласно закону, тридцать, а затем шестьдесят тысяч франков годового дохода.

Родной Сульц также не был оставлен без внимания. Здесь стараниями д’Антеса была устроена первая канализация, обновлена центральная городская площадь с фонтаном, увенчанным фигурой покровителя города — св. Маврикия (St. Maurice). Когда мы оказались на той площади, она нас несколько разочаровала, поскольку совершенно утратила следы былой, более ранней жизни, ради которой мы туда ехали.

…Когда мы наконец подошли к привокзальной страсбургской площади, дождь, который с ночи собирался над городом, внезапно обрушился со всей силой. Еще несколько шагов, и между нами и вокзалом выросла стена ливня. Казалось, что кому-то хотелось испытать твердость нашего намерения добраться в этот день до Сульца. И все же, противясь дурным предчувствиям, мы решительно окунулись в суету вокзала. Быстро отыскали кассу и, довольные, с билетами в кармане, пристроились в уютном кафе, ожидая прибытия поезда. Накануне коллеги из Университетской национальной библиотеки, с которыми мы трудились над нашей выставкой, подробно описали нам маршрут: с минуты на минуту должен был появиться поезд, который довезет нас до станции Мюлуза (Mulhouse). Оттуда до Сульца уже совсем недалеко — на рейсовом автобусе, расписание которого мы также получили заранее.

В ожидании поезда осмотрелись по сторонам и внезапно осознали, что находимся внутри старого здания вокзала, давно отжившего свой век. Снаружи оно бережно укрыто ультрасовременной постройкой, напоминающей гигантскую — длиной в 120 метров — каплю серебристой ртути или летающую тарелку, случайно присевшую на лужайку посреди старого города. Внутри “тарелки” расположились современные вокзальные службы, которые не вмещаются в старое здание, построенное в позапрошлом веке — в 1883 году (за двенадцать лет до кончины д’Антеса).

Если престарелый барон пользовался железной дорогой (а как еще можно было быстро добраться от Сульца до Парижа, где он жил в последние годы?), то его дух и сегодня должен пребывать в этих старинных стенах. По всей видимости, через этот вокзал в октябре 1884 года проследовал кортеж с телом бывшего посланника барона Геккерна. Его везли из Парижа, чтобы похоронить в Сульце, навеки укоренив старого голландца в эльзасской земле. Барон ухитрился прожить две с половиной пушкинских жизни, не дотянув до 92 лет всего двух месяцев. Впрочем, все, что он делал после того, как его “драгоценный Жорж” отнял у Пушкина жизнь, для нас уже не так важно.

Нам интересно другое: в год кончины “старика” Геккерна в далекой России отмечали 85-летие со дня рождения Пушкина. Это было время возвращения поэта в российское общественное сознание и культуру после периода длительного забвения. Именно в 1884 году в Петербурге появилась Пушкинская улица с памятником поэту (московский памятник был возведен ранее — в 1880 году), а художник А. А. Наумов взялся за полотно, посвященное роковому поединку на Черной речке. Выкупил эту картину и подарил ее Императорскому Александровскому лицею великий князь Николай Михайлович, который не мог тогда знать, что дата смерти поэта — 29 января — зловеще откликнется в его собственной судьбе. В 1919 году в этот день, хотя и по новому стилю, он будет расстрелян.

А вот младший брат великого князя — Михаил Михайлович, как известно, избежал подобной участи, и именно благодаря тому, что связал свою судьбу с родом Пушкина. В 1891 году он женился на внучке поэта по линии его младшей дочери — графине Софье Меренберг (в замужестве графине де Торби). Русский император-

ский дом долго не признавал законность этого морганатического брака и лишил великого князя права вернуться на родину. Принципиальная позиция Романовых сохранила жизнь внуку Николая I и зятю Пушкина, его семье и потомкам. Впрочем, это уже совсем иная, но все же пушкинская история.

Пока мы пили кофе в зале ожидания страсбургского вокзала, число строк на табло с расписанием подозрительно сократилось. Пришлось обратить внимание на тревожно бегущую снизу информационную строку. Она сообщала об изменении в расписании в связи с каким-то инцидентом на дороге. Бросились в кассу — ведь у нас впереди согласованный автобус! Кассир полушепотом объяснила, что где-то на пути в Мюлузу произошел редчайший для этих мест случай: кто-то то ли бросился под поезд, то ли случайно упал на рельсы. В любом случае, когда теперь восстановится движение, неизвестно: “Следите за расписанием”. Девушка сочувственно выслушала наши сетования насчет автобуса в Мюлузе и согласилась принять билеты обратно.

Площадь за стенами вокзала утопала в ливне… Теперь уже трудно было не поверить во вмешательство недобрых сил: будь живы те, к кому мы ехали в этот день, кто-то из них непременно попытался бы остановить нас! Подумали, разумеется, о старом дипломате Геккерне, способном на любые козни… Ему уж точно не пришелся бы по душе план нашего вторжения в Сульц.

На другой день среди тяжелых туч, которые напоминали скорее о петербургской осени, чем о весне во Франции, появились просветы. Дождь уже на частил, как накануне, и мы рискнули еще раз проделать вчерашний путь к вокзалу. По дороге больше вспоминали не о Геккерне и д’Антесе, а о Екатерине Гончаровой. Она-то могла и обрадоваться гостям из России. Не знаю, взяла ли она нас под свое покровительство, но на этот раз в Мюлузу мы отправились точно по расписанию.

Скоро за окнами вагона появилась первая станция — Селеста (Sélestat), тихий провинциальный городок, сохранивший в своей старой части нарядные фахверковые домики и пару старинных соборов. Здесь в октябре 1681 года после капитуляции Страсбурга члены его городского совета присягали на верность королю Людовику XIV. Это означало окончательное присоединение эльзасских земель к Франции.

Селеста — родина новогодней елки. Это открытие мы сделали еще в Страсбурге, рассматривая диковинные экспонаты в музее старого Эльзаса. Уже в XVI веке в Селесте (тогда город носил название Шлеттштадт, по-немецки Schlettstad) существовал обычай наряжать елку в канун Рождества яблоками — символами первородного греха — и церковными облатками-гостиями, которые должны напоминать о возможности искупления греха. В разгар праздника детям разрешалось стряхивать развешанные на елке яблоки и сладкие облатки.

Особый сорт хрустящих краснобоких яблок и сегодня называют здесь рождественским (по-старонемецки — Christkindel Apfel). Их собирают в октябре, а к концу декабря они набирают спелость и сладость. Считается, что однажды случился неурожай яблок, и стекольщики из соседней Лотарингии, из городка Майзенталь (Meisenthal), предложили украсить елки стеклянными шарами собственного изготовления. Возможно, именно так появилось едва ли не самое популярное елочное украшение в мире. Еще на елки вешали бумажные розы, тонкие позолоченные пластины — “золотую слюду” (zischgold) — и металлическую мишуру, которую французы называют “волосы ангела” (cheveux d’ange). Со временем облатки заменили на другие сладости: вначале это были кусочки сахара, завернутые в разноцветные бумажки, затем печенья, вафли в форме звезд и рождественские пряники. В изготовлении таких вещей эльзасские умельцы не знали себе равных.

Нарядные рождественские пряники до сих пор пекут здесь по старинным рецептам. У каждого дома свои секреты. Об этом можно узнать в музее хлеба. Недавно он открылся в здании старой пекарни все в той же Селесте. Там на глазах у зрителей местные кондитеры и хлебопеки готовят печатные пряники, ароматные печенья-бредели (bredeles) самых различных форм, кексы-кугельхопфы (kougelhopf) с изюмом и миндалем, похожие на наш пасхальный кулич и давно ставшие эмблемой всех пекарей румяные крендели-бретцели (brezel), обсыпанные кристаллами мор-

ской соли.

С самого раннего утра не только в праздники, но и в будни по улочкам маленьких эльзасских городов расползаются манящие кондитерские запахи. Говорят, что аромат свежей выпечки делает человека дружелюбнее, напоминая ему об уюте и спокойствии родного очага. Так или иначе, но в здешних крохотных кондитерских вас всегда встретят приветливые улыбчивые продавщицы в традиционной красочной одежде. Свои теплые миндальные печенья они протягивают каждому случайному покупателю: на пробу и совершенно бесплатно. В магазинах сувениров глаза разбегаются от множества больших и крошечных пряничных досок, разноцветных глазированных глиняных форм для выпечки. К каждому празднику свои сюжеты: для пасхального пирога форма в виде ягненка, первоапрельская форма почему-то в виде рыбы, а к Рождеству пекут звезды всех размеров. В плане подготовки к празднику дом баронов д’Антесов не мог быть исключением. Они также должны были накрывать праздничный стол и наряжать рождественское дерево, как это делали их предки.

Мы знаем, что в России обычай наряжать елку прижился только в 40-х годах XIX века. Когда же д’Антес оказался в Петербурге, он мог видеть елки лишь в некоторых домах столичной знати, главным образом немецкого происхождения, да еще в Зимнем дворце, куда этот теплый домашний обычай привнесла императрица Александра Федоровна, рожденная в Пруссии. Русские традиционные Святки — это мирный сочельник в кругу семьи с жареным поросенком, кутьей, овсяными блинами и киселем, чинные походы в гости к соседям и близким, и лишь с третьего дня Святок — колядки с ряжеными (“страшные вечера”), санные катания, чудесная святочная ворожба…

Должно быть, в своем новом эльзасском доме, готовясь к Рождеству, баронесса Катрин не однажды вспоминала о том, как они с сестрами и братьями дружно встречали этот счастливый праздник в калужском поместье Гончаровых. Ее последнее Рождество на родине прошло в тревожном ожидании завтрашнего дня. Вскоре после их обручения с д’Антесом начался Рождественский пост, во время которого не венчали, а после следовало ждать еще три недели. В это время, согласно традиции, в церкви трижды (по воскресеньям) объявляли (“оглашали”) о предстоящем браке. Она высчитывала тогда каждый денек, приближающий к заветному дню. “Мне остается еще 4 недели и 4 дня”, — писала она брату, не скрывая, что “со смертельным нетерпением” ждет завершения головокружительной истории с замужеством.

Оказавшись в Эльзасе, баронесса Катрин впервые наблюдала совсем другой рождественский праздник. При ней в дом вносили елку, сверкающую огнями свечей, которые символизировали звезды на небе. В сочельник к детям приходили традиционные сказочные персонажи. Главный из них — местный Дед Мороз — Пэр Ноэль (Pére Noel) — “бывший” святой Николай. Хорошим детям он раздавал подарки и денежки. Во времена Реформации его переименовали, но переодевать не стали: так по сей день он и ходит в епископской рясе и высокой тиаре. Его спутница — юная девушка в воздушном белом платье — олицетворяет младенца Христа (Christkindel). На голове у нее корона из золотой бумаги со свечами, в руках колокольчик и корзина со сладостями. Третий рождественский персонаж — злобный и ужасный Ханс Трап (Hans Trapp). Он носит имя реального рыцаря, который в древние времена терроризировал округу, а после смерти стал устрашающим призраком (в других регионах подобный персонаж зовется рождественским страшилищем: Le Pere de Fouettard). В мешке Траппа заготовлены не конфеты и пряники, а суровые розги, предназначенные для непослушных озорников.

Трудно сказать, часто ли Ханс Трапп навещал в детстве Жоржа д’Антеса, но, судя по семейным воспоминаниям, он рос бездельником и шалопаем, по которому скучали розги в мешке рождественского Страшилища. Учение мало интересовало будущего сенатора и депутата, и даже его внук — Луи Метман — вспоминал о весьма посредственном образовании деда, о том, что читал он всегда мало и даже французскую грамоту так и не осилил в совершенстве: всякий раз, составляя официальные бумаги, справлялся о правильности написания французских слов у учителя своего сына.

Минут через десять поезд остановился на следующей станции — Кольмар (Colmar), которая располагает к тому, чтобы продолжить рассказ об удивительной атмосфере эльзасского Рождества. Известно, что именно здесь — в столице департамента Верхний Рейн, на площади Доминиканцев — проходит один из самых колоритных рождественских базаров. В такие дни горожане переодеваются в красочные костюмы королей и трубадуров, на уличных подмостках выступают жонглеры и акробаты. Еще Кольмар называют винной столицей Эльзаса. Ассоциируется он и с именем великого вольнодумца Вольтера, который жил здесь около года и оставил довольно скептический отзыв о горожанах: “Небольшой набожный городок, где все вокруг только и делают, что ходят в церковь исповедоваться, и все вокруг друг друга ненавидят”.

Здесь, среди тех самых кольмарцев, двуличие которых коробило Вольтера, 4 февраля 1812 года появился на свет Жорж Шарль д’Антес — человек, которого один из его русских знакомых назвал “совершеннейшим ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении”.

Впрочем, резкое суждение Вольтера касалось далеко не всех жителей Кольмара. Познакомившись с некоторыми из них поближе, получив доступ к их обширным библиотекам и знаниям, он начал отзываться о своих новых знакомых как о людях вполне достойных и даже признался, работая над своими “Летописями Империи” (Annales de l’Émpire): “Я нахожусь в единственном во Франции регионе, где можно найти ценные сведения по предмету, которым совершенно не владеют в Париже”. Позднее Вольтер удивлялся тому, что, покидая Кольмар, испытал некоторое сожаление.

Нам также пришлось пережить сожаление, поскольку Кольмар мы проехали мимо. Сойти с поезда на этой станции мне довелось лишь спустя несколько месяцев после нашей поездки в Сульц, когда я снова по воле случая оказалась в Эльзасе. Именно тогда, блуждая среди живописных улочек этого сказочного городка, я вы-

шла к зданию старой мэрии, куда в феврале 1812 года внесли новорожденного д’Антеса. Тем самым, согласно традиции, существующей со времен Великой французской революции, был засвидетельствован факт его рождения. Там же в 1841 году д’Антес получил долгожданное свидетельство о том, что ему и его детям разрешено носить голландское имя его покровителя барона Геккерна.

Дом, где родился д’Антес, был построен в Кольмаре его дедом. Говорят, что тот дом сохранился, но искать его не хотелось. Зато на старой улочке Берты Молли (Rue Berthe Molly, 10) нашелся дом, в котором квартировал Вольтер. Это совсем неподалеку от церкви Св. Мартина с ее знаменитыми колоколами. Их звучание, по мнению нынешних экспертов, самое гармоничное во всей Франции, но, возможно, как раз этот звон и навел Вольтера на мысль о показной набожности кольмарцев.

По соседству с домом Вольтера сохранилась двухэтажная крытая галерея, возведенная в 1598 году и упоминаемая теперь во всех туристических справочниках Кольмара. Хотя в Европе не принято без спроса заглядывать в чужие дворы, устоять от соблазна было невозможно. Тем более что ажурные чугунные ворота оказались распахнуты настежь. За ними открывается широкий просторный двор с двумя примечательными сооружениями. Слева от ворот к дворовому фасаду соседнего дома прилепился странный домик, напоминающий подвешенную к небу избушку. Она устроена на высоченных и тонких металлических “ногах”-опорах. Оказалось — всего лишь бывший склад хмеля, когда-то принадлежавший местной пивоварне.

Справа, вдоль внутреннего фасада другого дома, протянута линия бывших сараев с наглухо запертыми дверями. За пыльными стеклами кривых окошек совершенно невозможно рассмотреть, что там внутри. А вот над сараями устроена та самая галерея с крышей на деревянных резных столбах и покосившейся деревянной балюстрадой. На галерею ведет скрипучая ветхая лесенка с частично провалившимися ступенями — картина довольно редкая в этих местах, где все принято лакировать почти до неестественного блеска. Когда-то здесь сушили сено и кожи, отдыхали за чашкой чая или чего покрепче. Теперь, взойдя по лесенке, оказываешься среди ненужных, отслуживших свой век вещей. На галерее пахнет старьем и мышами, и ноги утопают в слое многовекового мусора и пыли. Повсюду — ветхое тряпье, бесформенные железки, старая изломанная мебель. Невольно вспомнишь слова Вольтера о его жилище, расположенном неподалеку: “Этот мерзкий город, где я живу в мерзком доме”.

Город был заложен в дельте реки Мюстер — в том месте, где она впадает в Рейн, — еще в IX веке. Через него протекает живописная речушка Лош, превращенная в “маленькую Венецию”, — с причалами, занятыми крошечными, висячими над водой ресторанчиками, с гондолами и веселыми гондольерами. Уже в XIII столетии Кольмар стал вольным городом, а после присоединения к Франции в нем разместился Суверенный совет Эльзаса — суд, осуществляющий юрисдикцию во всей провинции. Сегодня даже Страсбург находится в подчинении апелляционного суда Эльзаса.

Кольмар процветал как город свободных ремесленников и виноделов, но после Тридцатилетней войны (1618–1648) некоторое время входил в состав Швеции. Тогда в этом регионе и появились предприимчивые шведы, бежавшие с острова Готланд, который долгое время оставался яблоком раздора между шведским и датским королями. Среди эмигрантов был и сын кожевенника Антес, потомки которого осели в Эльзасе и с успехом прибавили к своей фамилии дворянскую приставку “де”.

Кольмар — это непохожие друг на друга разноцветные домики, сложенные из камня, с кривыми фахверковыми балками, которые смотрятся как дополнительные украшения, а не несущие конструкции; это живописные дворики, древние колодцы, кружевные кованые вывески местных ремесленников: колбасников, пекарей, пивоваров, мясников, сыроделов, жестянщиков, кожевенников, обувщиков. Здесь продолжают жить своей жизнью целые кварталы, построенные в эпоху позднего Средневековья и раннего Возрождения. Каждый шаг в лабиринте уютных извилистых улочек возвращает в детство, воскрешая в памяти иллюстрации к волшебным сказкам Шарля Перро или братьев Гримм.

Естественно, что мне хотелось заглянуть в музей игрушек, где я надеялась отыскать кукол или солдатиков пушкинского времени. Но из витрин местного музея на меня взирали петушки и матрешки русского происхождения: в те дни Кольмар принимал выставку из музея Сергиева Посада. Стоило же проделать такой дальний путь, чтобы во французской глубинке любоваться рубленными топором игрушечными медведями, тряпичными куклами, выпеченными из теста родными козулями да деревянными расписными лошадками! К счастью, два других этажа музея, где размещена постоянная экспозиция, оказались буквально переполнены множеством игрушек, перекочевавших сюда со всех концов Европы: кукольные домики со всем своим содержимым, разнообразные машинки, куклы-автоматы, заводные поезда, игрушечные кораблики, самолеты… Металлические и деревянные, тряпичные и пластмассовые — все эти яркие и потускневшие от времени игрушки звучат, двигаются, радуют душу и глаз. В них могли играть дети д’Антеса, его внуки и правнуки, но, увы, в России в далеком 1836 году о таких игрушках еще не знали.

Музей встретил не сакральной тишиной огромных залов, что было вполне ожидаемо, а детским оживленным гвалтом. Он был сосредоточен где-то в глубине здания. Смех и всплески восторга доносились до самого входа, мешая мне объясниться с кассиршей о цели моего визита. Оказалось, что наверху маленькие зрители с упоением следили за заводным поездом, бегающим по огромной игрушечной железной дороге, а в соседнем зале разыгрывалось целое театральное действие. Здесь устроен настоящий театр марионеток, подобный старинным уличным балаганам. За тяжелыми бархатными кулисами — декорации, воссоздающие атмосферу Эльзаса XVII века. Перед сценой прохаживается сам господин Жан де Лафонтен в камзоле и парике. Оживший классик комментировал поступки персонажей, вступал в диалоги с куклами и со зрителями, а те бурно реагировали на происходящее, отчаянно переживая за сказочных героев.

Наблюдая за этим необычным действием, невольно задумаешься: а чему учат незатейливые салонные сказки и басни Лафонтена? Торжеству лукавства над простотой, а лицемерия над доверчивостью? Фамильярному осмеянию того, что для среднего обывателя кажется излишне возвышенным? А может, был близок к истине Руссо, когда утверждал, что цель Лафонтена — приучить читателя к неизбежности порока в этом мире, не ведающем ни жалости, ни сострадания? Трезвая расчетливость и плутовство его персонажей — кузнецов собственного счастья, их стремление к наслаждениям земными благами и глумление над “высокими” ценностями оказались отличительными чертами героев нашего путешествия — “ловцов удачи” баронов Геккернов.

О д’Антесе я невольно вспомнила и в средневековом музее готического аббатства Унтерлинден (Unterlinden). В стенах бывшей обители собраны вещи, из которых столетиями складывалась повседневная жизнь кольмарцев: затейливые вывески ремесленников, домашняя утварь, игрушки, одежда, разнообразная мебель, произведения искусства. Особенно трогательно выглядит деревянная и каменная скульптура — мадонны и пророки, распятия и святые, перешедшие со своих привычных мест в здешних храмах в музейные залы. Они, как и прежде, взирают на зрителя торжественно и строго и будто объединяют нас сегодняшних с теми, кто на протяжении веков искал в них духовную поддержку и опору. Но современный турист недолго задерживается возле них, поглядывая в каждом зале на указатель с магическим словом “Retable d’Issenheim” — Изенгеймский алтарь. Дойдя до него, и я поняла, что нельзя уехать из этого города, не встретившись с этим произведением великого мастера северного Возрождения Матиса Нитхардта (его также называют Матисом Грюневальдом). На нескольких гигантских створках-развертках со сценами из Св. Писания художник сумел показать трагическое и вечное противостояние чистой человеческой души беспощадному миру страстей и пороков.

Жаль, что в юности д’Антес не имел возможности молиться перед этим алтарем. А ведь он был предназначен для обители ордена Антонитов, расположенной в двух километрах от его родного Сульца — в местечке Изенгейм (фр. Issenheim, нем. Isenheim). Великая французская революция уничтожила монастырь, но творение Грюневальда пощадила: его перевезли на хранение в Кольмар.

Сцены “воскресного” ряда алтаря — Благовещения, Прославления Богоматери и Рождества, исполненные фантастического вселенского ликования, открывались перед верующими в большие церковные праздники. В будни полагалось видеть только Распятие, которое завораживает зрителя, как мистическое откровение. Это необычное, гигантское по размерам изображение, полное страстного духовного накала, повествует о безмерном страдании и глубоком отчаянии на фоне бесплодной и мрачной пустыни жизни. Встречи с подобными творениями не дают закоснеть душе. Но, повторяю, ни д’Антес, ни его супруга не могли знать о существовании этого шедевра, который справедливо считается чудом не только своего времени.

В то время, когда баронесса Катрин бывала в Кольмаре, здесь поклонялись другому произведению, также известному сегодня во всем мире, — печальной и трогательной “Мадонне в беседке из роз” кольмарского мастера Мартина Шонгауэра (XV век). Хрупкая Мадонна, исполненная кротости и величия, помещена художником в дивный райский сад, где цветут растения и поют птицы, по сей день населяющие сады и леса Эльзаса. Мадонна излучает смирение и тревогу. Ее нервная утонченность пронизывает душу, обращая зрителя к реалиям его собственной жизни. Глядя на нее, почему-то хочется верить, что баронесса Катрин д’Антес могла находить успокоение рядом с этим образом. Погруженная в пронзительное одиночество посреди своих эльзасских красот, баронесса не могла не думать с тревогой о своем будущем. Нет, ей не предстояло принести сына в жертву человечеству. Жертвой оказалась ее собственная жизнь, подчиненная страстной любви к человеку, который не готов был ответить взаимностью. Ведь под венец он отправился фактически под дулом пушкинского пистолета.

Но я слишком забегаю вперед. Повторю: знакомство со столицей департамента Верхний Рейн было еще впереди, а пока волнующая надпись “Colmar” проплыла за окном, оставляя ощущение незавершенности пути. Впереди — через четверть часа — Мюлуза, откуда прямой путь на Сульц.

В Мюлузе на привокзальной площади народ торопливо рассаживался в пригородные автобусы. До нашего рейса оставалась еще уйма времени, но хотелось отыскать остановку, с которой мы должны отправиться к месту назначения. Коллеги в Страсбурге говорили, что автобус останавливается прямо против вокзала, но расписания этого рейса нигде не было. Обескураженные, мы вернулись в здание вокзала. Сотрудник службы информации снова отправил нас на площадь. Обойдя безрезультатно все остановки без исключения, а их там немало, мы обратились к местным таксистам. Те оживились, пользуясь случаем поговорить с иностранками. Из вредности или по глупости, но все они единогласно советовали искать наш автобус на другом конце города. Собравшись по их рекомендации прыгнуть в отходящий трамвай, мы вдруг остановились. Мысль, что кто-то снова сводит нас с верного пути, заставила возвратиться в здание вокзала.

На листке бумаги я наспех изобразила вокзал, площадь и расставленные на ней автобусные остановки. Служащий информации поставил твердую жирную точку перед самым входом в вокзал — там, где, по его мнению, должен будет появиться наш автобус. Надо сказать, это была единственная остановка, на которой расписания вообще не было. Точнее, кто-то сорвал его, оставив наклеенным на стекле лишь крохотный верхний край листа.

Заранее зная о времени отправления автобуса, мы доверились мнению вокзального служащего и решили побродить пока в привокзальных улочках. Перешли площадь, быстро опустевшую после прибытия нашего поезда, взошли на мост над сонным каналом Рона–Рейн. Зеленые склоны канала усеяны частыми сочными каплями диких маков, а водная гладь уставлена многочисленными яхтами, которые в своей безлюдности и неподвижности казались игрушечными. Вообще-то канал рабочий: он построен в 1832 году, чтобы соединить две великих реки. По нему можно проплыть почти до Бельфора — самого узкого горлышка в котловине между горными хребтами Вогезов и Юры. Когда-то это горлышко было единственным транспортным коридором между Роной и Рейном. Его называли Бургундскими воротами или Бельфором (Trouée de Belfort). Для французов Бельфор был выходом в немецкое герцогство Баденское, для немцев — преградой, замыкающей долину Роны. Мощная крепость Бельфор и соседние с ней форты долгое время оставались ареной непрерывных военных конфликтов и, естественно, нуждались в новом вооружении, подпитывая своими заказами местные предприятия. Именно там — в важнейшем стратегическом пункте Эльзаса, контролирующем путь между Францией и Германией,— прапрадед д’Антеса основал в начале XVIII века один из своих чугунолитейных заводов.

За каналом Рона–Рейн — на огромном пространстве перед вокзалом — памятник жертвам Первой мировой войны и французского Сопротивления. Венки с живыми цветами — свидетельство того, что здесь действительно никто не забыт. Это особенно остро ощущаешь в начале мая, когда Франция готовится к празднованию Дня Победы.

Во время последней немецкой оккупации Эльзас был фактически аннексирован Германией. Более ста тысяч эльзасцев были призваны в немецкую армию. Об участии (или неучастии) потомков д’Антеса в тех мировых бойнях мы ничего не знаем. Последние из членов семьи покинули родовое гнездо, кажется, в 1939 году, избежав немецкой оккупации. Мы собирались расспросить об этом кого-нибудь в Сульце, но когда окунулись во все тамошние впечатления, мировые войны отошли на задний план.

По небольшой извилистой улочке, застроенной домами XIX века, но в прежних средневековых границах, мы вышли к руинам старых городских укреплений и башен. Их трудно назвать руинами, столь любовно подан здесь каждый сохранившийся камень. Французы, как и вообще европейцы, находят особое удовольствие в обустройстве исторических памятников, будь то замок покровительницы Эльзаса — легендарной святой Одилии, где равно хранят память как о духовных традициях древних кельтов (язычников), так и о христианской святости этих мест, или бывшие городские ворота Мюлузы, перед которыми сооружен их легкоузнаваемый символ — гигантский ключ, отлитый из чугуна.

Мюлуза — старый университетский город, второй по величине в Эльзасе. Заслуженную славу принесли ему текстильные фабрики, устроенные в XVIII веке. Хотелось хоть одним глазком взглянуть на образцы мюлузских набивных тканей и обоев в местном музее, тем более что одна из здешних ситценабивных “индийских” фабрик была создана в 1762 году двоюродным прадедом д’Антеса — Франсуа Филиппом, но как свернуть с намеченного пути, если впереди Сульц?! Среди других соблазнительных мест, также оставленных “на потом”, — сад Мечты (Jardin des Songes). Он устроен как парк-путешествие по садам мира. Известность Мюлузе принес и самый крупный в мире национальный музей ретроавтомобилей (Cité de l’Automobile), насчитывающий более 550 экспонатов. Кстати, в начале XX века именно здесь появился первый автомобильный завод Пежо. Но в Сульц мы оправились на автобусе другой французской фирмы — Renault. На той самой остановке с отсутствующим расписанием, которую мы так долго разыскивали, автобус появился за несколько минут до отправления. Пассажиров совсем немного, и мы без труда заняли два места впереди, готовясь в течение примерно получаса осматривать окрестности.

Едва автобус тронулся, из-за туч показался краешек солнца. Погода начинала радовать, вселяя надежду на то, что неудачи остались в покинутом нами Страсбурге вместе со стеной уходящего дождя. За окнами проплывали поля и деревни Эльзаса. Это по-немецки так звучит — Elsass, а по-французски — Альзас (Alsace). Незнакомый край в самом сердце Европы — одноэтажная провинция на северо-востоке Франции, утопающая в майском цветении сирени, жасминов, глицинии. Невысокие домики со стенами, выкрашенными в нарядные розовые, салатные, сиреневые, палевые цвета. На окнах висячие корзины с цветами, за стеклами окон — непременные резные занавески, часто бумажные. Низкие ограды уютных двориков с утопающими в цветах клумбами, деревянными разноцветными беседками, скамеечками, веселыми детскими площадками. Кое-где мелькают ровные морковные и огуречные грядки эльзасских огородников. Имеется здесь и такое чудо!

Восемь веков немецкого влияния наложили на этот край особый отпечаток. В Страсбурге, в музее старого Эльзаса, мы видели мебель, одежду, украшения эльзасцев, домашнюю утварь, которые во многом сохраняют немецкий дух. И еще: душа народа — его речь, а эльзасцы по сей день говорят на особом диалекте — смеси французского языка с немецким. В местных фамилиях, названиях деревень и рек отчетливо звучат немецкие ноты. Эльзасские земли оказались закреплены за Францией только при Людовике XIV (по Рисвикскому миру 1697 года), но язык и традиции еще долго оставались немецкими. Общей политической жизнью с Францией этот край стал жить лишь после падения Наполеона.

В этой полунемецкой-полуфранцузской атмосфере прошли детство и юность д’Антеса. Мало того, что предки по линии отца были шведами, по линии матери в его жилах текла еще и немецкая кровь. Вот и считай его после всего этого подлинным французом!

Любопытно, как склонность к немецким традициям проявляется в гастрономических пристрастиях местных жителей. Традиционное эльзасское блюдо шукрут (фр. choucrout, а по-немецки — surkrut) явно, рассчитано на немецкий желудок. Гигантское по объему, оно состоит из нескольких сортов жирных сосисок, бекона, копченой свинины, запеченных с кислой капустой с добавлением рислинга! Не менее сытный бэкофф (bæckeoffe) — еще один вариант смеси различных видов мяса: говядину, баранину, свинину и обязательно свиные хвосты или копыта предварительно маринуют в сухом эльзасском вине, потом перекладывают слоями картофеля и отправляют в печь. В старину бэкофф готовили в печи, еще не остывшей после утренней выпечки хлеба, и держали в ней около трех часов. За это время хозяйки успевали побывать на мессе и вернуться к готовому обеду.

Пожалуй, самое известное и самое изысканное местное блюдо — паштет из гусиной печени, приготовленный в сале и запеченный в тесте,—знаменитый cтрасбургский пирог, воспетый Пушкиным в “Онегине”. Говорят, в 1778 году один из правителей Эльзаса задумал удивить своих гостей необычным блюдом. Вот его повару и пришлось изобрести фуа-гра (Foie gras) — паштет на основе жирной гусиной печени. Впрочем, считается, что впервые этот деликатес стали готовить еще древние египтяне, а в Эльзас его привезли мигранты-евреи. Как знать?

Когда я попыталась расспросить о фуа-гра своих страсбургских друзей-французов, они признались, что стыдятся рассказывать о способе его приготовления. По сути речь идет о больной печени, которую получают закармливая гусей до изнеможения. Для этого птиц держат в неподвижном положении и почти насильно вталкивают в них инжир. Он занимает все пространство желудка и горла — до самого клюва. У перекормленной таким способом птицы печень разбухает до невероятных размеров, достигая почти полутора килограммов и приобретая неповторимый — сливочный — вкус. Правда, теперь вместо инжира птицам могут давать и отварную кукурузу, и даже смеси с добавлением сои. Подобные методы существенно меняют вкус фуа гра, но это уже издержки прогресса.

Без чего точно нельзя представить ежедневный стол эльзасцев, так это без доброго местного вина. Виноградные поля рассыпаны по всей долине, поднимаются вверх, обрываясь у самого подножия мягких холмов и гор. Это знаменитые Вогезы, отделяющие современную Францию от Швейцарии. Горная цепь защищает Эльзас от холодных восточных ветров, а с запада естественной границей региона является долина великого Рейна. Два департамента, на которые поделен Эльзас, так и называются: Нижний и Верхний Рейн. Большую часть года долину прогревает теплое солнце, создавая микроклимат, который позволяет винограду зреть едва ли не до декабря. Знаменитые эльзасские вина производят из винограда, достигшего сочной — медовой — спелости.

Вдоль отрогов Вогезов лежит так называемая винная дорога (route des Vins) Эльзаса. Ее длина 175 километров. Непонятно только, каким образом можно передвигаться по ней, дегустируя различные вина 400 виноделен. Разве только ночуя в каждом из 65 городков и деревень, расположенных на пути? Сульц также включен в состав “винной дороги”: это ее предпоследний пункт, если ехать из Страсбурга на юг в сторону городка Тан. При въезде в Сульц мы видели символы местного винодельческого производства, стоящие на лужайке как раз перед бывшей усадьбой д’Антесов: пресс для винограда и громадные бочки для хранения вин.

Во Франции вина принято называть по месту их происхождения. Эльзас — исключение из общего правила. Вина здесь носят названия местных сортов винограда, довольно простых и неблагородных. Однако умелые виноделы способны превращать их в шедевры своего искусства. Это шесть сортов белого — “Гевурцтраминер” (Gewurtztraminer), “Мускат” (Muscat), “Пино блан” (Pinot Blanc), “Рислинг” (Riesling), “Сильванер” (Sylvaner), “Токай пино гри” (Tokay Pinot Gris) — и один сорт красного — “Пино нуар” (Pinot Noir). Их разливают в особые вытянутые бутылки (flutes) с узкими горлышками и сильно покатыми плечами — так называемые эльзасские флейты. Бывает и так, что на этикетке указано несколько сортов винограда, тогда вино называется Edelzwicker или Gentil. На самом же деле в таких бутылках может быть разлит ценнейший “Гевурцтраминер”. Производитель не имеет права превышать установленный максимум гекталитров с гектара. Вот и вынужден хитрить, продавая излишки элитного вина за бесценок, подчиняясь жестким законам выживания.

Эльзас славен знаменитыми дорогими винами “гран крю”, изготовленными на основе сока четырех сортов винограда: “Рислинга”, “Пино гри”, “Гевюрцтраминера” и “Муската”. Но здесь же производится и дешевое купажное вино “Цвикер” (“Zwicker”), что по-немецки означает “смесь”. В нем соединены несколько сортов винограда, среди которых такие, которые совершенно не годятся для отдельных напитков. Это простое вино всегда пользовалось большим успехом у местных жителей, его часто называют народным, предназначенным для веселой мужской коампании.

Д’Антес, воспитанный в тех краях, где за обедом вина наливали даже подросткам, должно быть, тосковал в России по привычному эльзасскому застолью. Для него было в порядке вещей выходить из-за стола не только сытым, но непременно оживленным. Это состояние придавало общению более непринужденный характер, развязывало язык, порождало остроты, не всегда уместные в трезвой компании. Приятели по полку и даже некоторые светские дамы особенно ценили в кавалергарде именно его раскованность и беспечность.

Однажды летом 1836 года д’Антес и его друзья-кавалергарды устроили под Петербургом пикник. “Креман и саллери лились ручьями в горла наших кавалеров”, — рассказывала об этой веселой встрече ее участница Екатерина Мещерская. Она также заметила, что молодые люди “встали все из-за стола более румяные и веселые, чем когда садились, особенно д’Антес и Мальцов, который трещал без умолку, не жалея наших ушей”.

Игристое вино “Креман” производится в разных районах Франции. Каким именно наслаждались участники пикника, сказать сегодня трудно. Но это могло быть и популярное во Франции “Креман д‘Альзас” (Cremant d‘Alsace). “День стоял чудесный, общество было молодое, жизнерадостное, смеялись, бегали, падали в траву, поднимались под шумные взрывы смеха зрителей”, — продолжала рассказ Мещерская. Обстановка парголовского пикника показалась ей похожей на “смеющуюся зеленую Германию”.

За окнами автобуса, который вез нас в Сульц, проплывала не Германия, но ее ближайший родственник — “смеющийся зеленый” Эльзас. В своих письмах баронесса Катрин д’Антес рассказывала родным, что здешняя природа — рай на земле: “…не то, что в вашей ужасной стране, где мерзнут с первого дня года и почти до последнего”. Как скоро оставленная наспех родина стала для нее вашей! Как хотелось ей убедить близких, а возможно, и саму себя в том, что ее новая жизнь достойна всяческих похвал и даже зависти. “Надо признаться, дорогой Дмитрий, — читаем в письме к брату, — что ты и я, мы оба счастливые смертные в браке, так как я тоже счастливейшая женщина на свете, любимая и балуемая мужем, который обожает меня. Я счастлива также всем тем, что меня окружает, не знаю, как и благодарить небо за все то счастье, которое оно мне посылает, и, право, не знаю, что я сделала, чтобы его заслужить. Моя маленькая дочка прелестна и составляет наше счастье, нам остается только желать сына”.

Она звала брата в Сульц погостить, заверяя, что поездка не утомит его, а счастливая встреча превзойдет все ожидания. “Ты хочешь, чтобы я сообщила тебе подробности о Сульце, — с обидой заметила Катрин в одном из первых писем к брату. — Я очень удивлена, что ты его не нашел на карте Лапи, он там должен быть, посмотри хорошенько. Это очень милый город, дома здесь большие и хорошо построенные, улицы широкие и хорошо вымощенные, очень прямые, очаровательные места для гулянья. <…> Общество, правда, невелико, но есть достаточная возможность выбора, а ты знаешь, что не количество, а качество является мерилом вещей; что касается развлечений, то они тоже у нас есть: бывает много балов, концертов, вот как!” “Да здравствует Франция, наш прекрасный Эльзас, я признаю только его, — читаем в другом ее письме к родным. — В самом деле, я считаю, что, пожив здесь, невозможно больше жить в другом месте, особенно в России, где можно только прозябать и морально, и физически”.

Самолюбивая, как все Гончаровы, она никогда бы не решилась признаться близким, что “прекрасный Эльзас” не освободил ее от нравственных страданий, что лживые слова и притворные ласки мужа заставляли ее и здесь “прозябать”, пусть и не физически, но морально. Однако на родину доходили какие-то слухи. Там знали, что семейная жизнь Катрин протекала не безоблачно, и впоследствии одна из ее племянниц — Александра Арапова, старшая дочь Н. Н. Пушкиной от брака с П. П. Ланским, — утверждала, что тетка привязалась к своему мужу со всею страстью, но с годами убедилась, что “ничто не в силах победить его равнодушие и холодность”. Гончаровы были уверены в том, что “разочарование в надеждах и ревниво гложущее горе, подтачивая организм, преждевременно свели ее в могилу”.

Едва успевая следить за сменяющими друг друга пейзажами, мы щелкали фотоаппаратами, и только дома, рассматривая отснятое, заметили на одном снимке дорожный указатель, на который не обратили внимания: “Soultz 2 km”. Возможно, именно по этой дороге, кое-где обсаженной каштанами, а местами — удивительное дело — березами, в апреле 1837 года д’Антес вез жену в свой родной Сульц. Молодую женщину ожидала встреча с новой родней, обустройство на новом месте и пять с половиной лет супружеской жизни. Нам же хотелось проникнуть едва ли не во все эти подробности всего за несколько часов знакомства с ее домом и здешними местами.

Сульц — городок крохотный, насчитывает около семи тысяч жителей, но это в два раза больше, чем их было тогда, когда здесь поселилась баронесса Катрин. Мы знали, что нам следует сойти на остановке “Проспект Шарль Де-Голль” (Avenue Charles de Gaulle). Оказалось, что это весьма громкое название для неширокой улицы, состоящей из нескольких десятков двух- и трехэтажных жилых домов. Некоторые из них — в основном особняки эпохи Второй империи — разместились за заборами и живыми изгородями, но большая часть строений, в том числе средневековых, по старинке стоит прямо вдоль тротуаров. Кажется, что достаточно постучать в окно, и из него выглянет радушная хозяйка.

Не зная, в каком направлении искать дом д’Антесов, мы шли наугад — туда, где авеню Де-Голль упирается в перпендикулярную к нему улицу с именем известного республиканца Жана Жореса (rue Jean Jaurés). Автобус скрылся за углом, а перед нами красовались три двухэтажных дома под коричневыми черепичными крышами. Каждый из них окрашен в свой цвет: голубой, желтый и розовый. За окнами желтого домика — белоснежные резные занавески с сельскими видами, но внимание привлекли не они, а изображенные на стене две странные фигуры: заяц, приподнявшись на задних лапах, целился из огромного ружья в убегающего вприпрыжку охотника. Заяц нарисован слева от центрального окна, охотник — справа. По всей видимости, это была реклама “Охотничьего кафе” (“Café au chasseur”), расположенного на первом этаже.

У нас эта живописная сценка улыбки не вызвала. Скорее мы опешили, увидев ее. Вероятно, потому, что грубоватый сюжет напомнил о другом — совсем невеселом — событии, связанном со стрелком, рожденным в этих местах. Впрочем, история этого города принадлежит не только д’Антесам, хотя из России нам кажется, что лишь им одним.

Через несколько часов местные жители объяснили нам, что все мужчины Сульца с младых ногтей готовятся стать охотниками. Город фактически граничит с традиционным местом здешней охоты — уходящим в горы лесным массивом. Лес виден повсюду из окон домов, просматривается в створах улочек. Там и сейчас обитают дикие косули и кабаны, лисы и зайцы, а во времена д’Антеса водились даже волки.

Вспомнили, как Екатерина просила брата прислать для ее мужа борзых собак: “Не покупай датских, он их достанет здесь. Все, что он просит, это прислать ему пару больших и красивых борзых, из тех, что выводят в России”. В другом письме уточняла, что борзые нужны именно для охоты на волков: “Эта страстишка моего дорогого супруга, от которой он никак не может избавиться…” “Не топай ногой и не говори “черт возьми!”, это невежливо”, — добавила Екатерина в том же письме, очевидно, полагая, что ее просьба может не понравиться брату. Еще бы! Д’Антес и его жена постоянно требовали от Гончаровых выплаты определенных сумм из общего семейного капитала, и Дмитрий мог подумать, что борзые пойдут в счет тех денег, а с их доставкой он не слишком торопился.

Екатерине снова и снова приходилось напоминать брату о просьбе мужа: “Дело идет о поручении, которое я уже давала более года тому назад и о котором ты, вероятно, совершенно забыл. На этот раз я убедительно прошу тебя об этом, и если ты не можешь этим заняться сам, поручи кому-нибудь, кто в этом понимает. Вот в чем дело: надлежит купить пару хороших борзых (суку и кобеля), очень высокого роста, с длинной шерстью, которые были бы хорошо натасканы на волков. Мой муж предоставляет тебе полную свободу в отношении цены, нет такой жертвы, которую он бы не принес в этом отношении. Его единственное удовольствие здесь — это охота, и, несмотря на все его старания, он не может достать таких собак, а он уверен, что именно борзые лучше всего для этой охоты, вот почему он так настойчив в желании их раздобыть. К тому же он легко вернет деньги, затраченные на покупку, так как у него не будет недостатка в любителях собак, и потомство от привезенных из-за границы предков вполне все окупит.

Если в округе ты не найдешь то, о чем я тебя прошу, то в Москве это легко сделать, поручи Андрееву или кому-нибудь другому, и если хоть немного постараться, я уверена, что можно найти. Помнится, в мое время их продавали в Охотном ряду по воскресеньям и приводили целые своры к Пресненской заставе для боя с волками, и прежде чем их купить, надо, чтобы ты поручил их испытать знатоку этого дела, потому что непременно нужно, чтобы, по крайней мере, одна из собак показала свое уменье. В Петербурге при помощи Носова пусть их отправят с первым же пароходом в Амстердам, я тебе пришлю адрес, по которому их нужно доставить, а оттуда уже муж позаботится, чтобы они благополучно прибыли сюда.

Прошу тебя, дорогой друг, — никаких отговорок, никаких безосновательных доводов, я не желаю принимать ни один из них. Как я уже тебе сказала, если это тебе докучает, поручи кому-нибудь в Москве и сделай все возможное, чтобы порадовать моего муженька”. Заканчивая письмо, она посчитала нужным добавить: “Обнимаю тебя, дорогой друг, от всего сердца и умоляю выполнить просьбу, с которой я к тебе обращаюсь”.

Когда речь идет о поединке д’Антеса с Пушкиным, обычно вспоминают о том, что кавалергард еще в пору обучения в сен-сирской школе считался хорошим стрелком. Но никому не приходит в голову видеть в нем охотника-профессионала. Между тем это так, и, следовательно, в роковой день 27 января 1837 года он действовал как опытный стрелок, которому не составляло труда выстрелить, не прекращая движения к барьеру. Вероятно, он стрелял тогда инстинктивно, навскидку, не желая медлить.

Охота — занятие рискованное. В особенности — во времена господства нарезных ружей, когда пуля могла дать рикошет от любой ветки. В 1848 году на охоте погиб бывший секундант д’Антеса виконт Оливье д’Аршиак. Подробности той роковой охоты нам не известны, о ней лишь упомянул в своих мемуарах писатель Владимир Соллогуб. Зимой 1841 года и д’Антес едва не поплатился жизнью на охоте. Баронессе Катрин рассказали, что буквально в четырех шагах от ее мужа выстрелило ружье лесника. Это событие произошло почти в годовщину его поединка на Черной речке, но и на этот раз небо не сочлось с убийцей Пушкина, а лишь напомнило ему о той трагедии.

Пуля Пушкина ранила д’Антеса в правую руку, не причинив большого вреда, а также слегка контузила в живот. В XX веке историки заподозрили кавалергарда в том, что, отправляясь на поединок, он надел под мундир кольчугу, поэтому пуля не вошла в живот, а прошла по нему по касательной. Споры о кольчуге не утихают по сей день. Кто-то из исследователей даже предполагал, что барон Геккерн специально посылал в Архангельск человека, чтобы заказать особо тонкую кольчугу-панцирь. Но под мундиром мог быть обычный корсет — модная принадлежность мужского гардероба. В XIX веке корсеты в особенности жаловали военные и… охотники! В свое время в распоряжении семьи д’Антесов имелись целые предприятия по производству холодного оружия и выделки жести. Следовательно, в их гардеробе могли иметь место особо прочные охотничьи корсеты, в которые, помимо полосок из китового уса или кости, продевались тонкие металлические пластины, способные отклонить шальную пулю. Однако эти размышления всего лишь гипотеза, и на сегодня у нас нет достаточных оснований, чтобы утверждать, что 27 января 1837 года на теле кавалергарда был подобный корсет.

В 1841 году на охоте была раздроблена кость левой руки д’Антеса. “Он ужасно страдал, — рассказывала напуганная Екатерина в письме к брату, — и страдает еще и сейчас; слава Богу, рана его, хотя и очень болезненная, не внушает опасения в отношении последствий, врач говорит, что это месяцев на шесть. Это ужасно, но когда я подумаю, что могла бы потерять моего бедного мужа, я не знаю, как благодарить небо, что оно только этим ограничило страшное испытание, что оно мне посылает”.

Но испытания баронессы этим не закончились: весной 1842 года она родила мертвого сына, а в октябре 1843-го — живого, но стоившего жизни ей самой. Пока же, совершенно в стиле грубоватых шуточек Жоржа она сравнивала своих крошечных дочерей с маленькими волчатами, говоря, что у них аппетит именно как у волчат. Ей было приятно сообщить родным, что дочери всегда здоровы, что летом и зимой они помногу гуляют на свежем воздухе: “В коротких открытых платьях с голыми ручками и ножками, никогда никаких чулок, только очень короткие носочки и туфельки, вот их костюм в любое время года”.

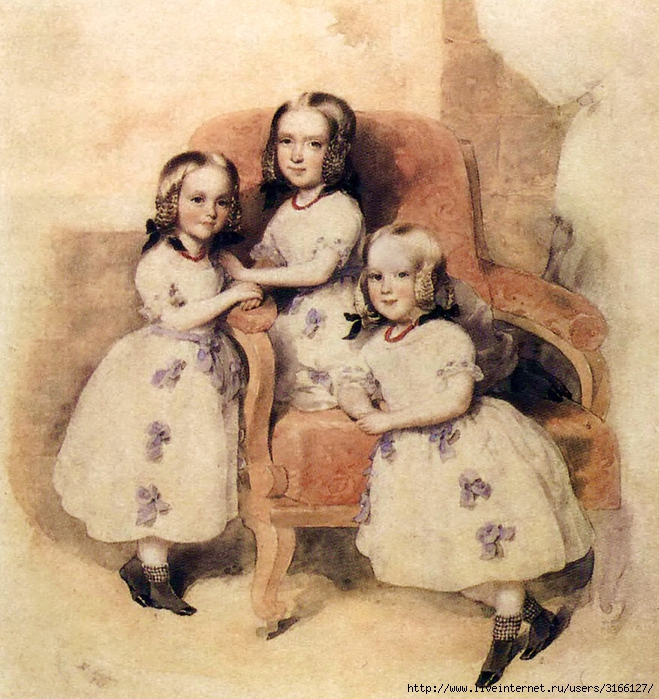

Катрин подчеркивала, что их девочки “так же красивы, как и милы, и особенно, что в них замечательно, это здоровье: никогда никаких болезней, зубки у них прорезывались без малейших страданий”. Баронесса отлично помнила, как поздно и болезненно прорезались зубы у ее племянников и племянницы — детей Пушкина, поэтому пассаж по поводу зубов, по всей видимости, был адресован их матери — ее младшей сестре Наталье. “Если бы ты увидел моих маленьких эльзасок, — заключила Екатерина рассказ о здоровье дочерей, — ты бы сказал, что трудно предположить, чтобы из них когда-нибудь вышли худенькие, хрупкие женщины”. Сохранился групповой портрет дочек д’Антеса — розовощеких, крепких эльзасок. Вероятно, портрет был выполнен в 1842 году, когда старший Геккерн получил наконец аккредитацию при венском дворе, и Жорж с Катрин ездили к нему с детьми погостить.

Как и полагала баронесса, все три девушки выросли далеко не хрупкими — не только физически, но и духовно. Особенно отличилась в этом плане младшая Леония Шарлотта. Она была красива, но не желала, подобно своей старшей сестре, становиться украшением императорского двора. В свете считали ее девушкой необыкновенной. Она увлеклась серьезными науками и даже самостоятельно прошла весь курс Высшей политехнической школы. После сдачи экзаменов профессора признали ее одной из первых учениц школы! Но это было еще не все: с годами в Леонии словно проснулись русские гены. Она не помнила матери, никогда не слышала русскую речь и была воспитана сестрой д’Антеса, однако неожиданно стала учить русский язык. Запершись у себя в комнате, где на стене повесила портрет покойного “дядюшки Пушкина”, она наизусть учила его стихи. Младший брат вспоминал, что Леония оказалась “до мозга костей русской” и дерзко обвиняла отца в совершенном преступлении. “Не строй из себя казака”, — парировал д’Антес, но справиться с ней не смог и отправил дочь доживать свой век в доме умалишенных. Там книги Пушкина были с ней до самой ее кончины, которая последовала в 1888 году.

Отыскивая дом д’Антесов, мы свернули по улице Жана Жореса направо и оказались на высоком мосту. Под ним резвая, но удивительно мелкая речушка, шириной около полуметра, похожая на основательно заросший ручей. Слово “ручей” можно расслышать и в названии реки: Римбах (Rimbach). С одной стороны река обрамлена высокой кирпичной набережной с чугунными решетками, с другой — стенами невысоких жилых домов. Судя по высохшим разводам на фундаментах и стенах, ручей иногда превращается в бурную реку, поднимаясь намного выше своего нынешнего уровня. Вдоль извилистого русла реки можно дойти до монастыря в местечке Тиренбах (Tirenbach). Это примерно в шести километрах от Сульца, и позднее нам предстояло там побывать, но пока мы об этом не догадывались.

В глубине улицы, будто выступая нам навстречу, показался высокий трехэтажный дом ярко-желтого цвета с крутой двускатной крышей. Чердачная часть кажется непривычно высокой: судя по расположению окон, там еще целых три чердачных этажа! Особняк-великан явно доминирует над соседними зданиями, которые значительно уступают ему своим ростом. На самом углу прилеплена двухэтажная пятигранная башенка-эркер, увенчанная конусной крышей со шпицем и навершием в виде шара. Во всем сдержанность и аскетизм. Типичный образец архитектуры позднего эльзасского ренессанса. Нет сомнений, что мы у цели нашего путешествия. Моей спутнице кажется странным, что я узнала дом, но я хорошо помню его по фотографиям, которые видела в журналах и в книгах наших соотечественников, успевших побывать в Сульце до нас. Сколько раз, всматриваясь в эти снимки, я мечтала обойти особняк с другой стороны, проникнуть внутрь — за его непроницаемые стены!

Дом имеет два фасада: один протянулся вдоль улицы Жореса и имеет по шесть окон на каждом этаже. Другой — небольшой — выходит в узкий переулок. Его громкое название — rue d’Anthés (улица д’Антес) — напоминает об огромной усадьбе, которая когда-то здесь находилась.

На фасаде, выходящем в переулок, по два окна на каждом этаже. В переулок обращено еще одно здание, соединенное с главным каменной перемычкой и полукруглой аркой накрепко запертых деревянных ворот. Это довольно симпатичный двухэтажный флигель в девять окон по фасаду. Его желтым крашеным стенам придают живописность каменные рамы оконных наличников и каменные карнизы. Из того же розоватого камня выложены рустованные углы и лопатки, слабо выступающие из стен. Позже мы узнали, что именно в этом — “молодом” — флигеле, возведенном в XVIII веке, жила молодая чета, прибывшая из России. С ними и старик Геккерн, когда оказывался в Сульце. Родной отец д’Антеса со всеми чадами и домочадцами — сестрами и младшим братом Жоржа — оставался в старинной части особняка, выходящей окнами на улицу Жорес.

С противоположной стороны переулок д’Антесов огражден обычным каменным забором, местами оплетенным плющом. За ним видны стены хозяйственных строений под черепичными крышами: — бывшие амбары, хлева, сараи, конюшни. Когда-то это была часть большого хозяйства, именуемого Château d’Anthés (замок д’Антесов). Узкий переулок, названный улицей бывших владельцев, разрезал бывшее хозяйство на две части.

По переулку вдоль усадьбы д’Антесов мы прошли почти до самого ее конца. Участок огорожен забором из чугунных прутьев, увенчанных ампирными стрелами. У самой ограды со стороны двора стоит без дела огромная уличная печь. В России она напомнила бы о шашлыках, а здесь — об осени и печеных каштанах. Смотрим под ноги: всюду валяется множество пожухлых, утративших прошлогодний блеск, но довольно крупных коричневых шариков. Жадно набрала их целую горсть, будто надеясь вместе с местными каштанами довезти до России память о былом, об обитателях этого дома, о Екатерине Гончаровой. Судя по всему, это прошлое воспринимается здесь так же, как эти ненужные прошлогодние плоды.

Повсюду следы былого тщательно стираются. Трава во дворе чистенько выстрижена специальными садовыми машинами, о которых во времена баронессы Катрин никто и не помышлял. Тогда за газонами ухаживали просто: выпуская на них домашний скот или вызывая косарей. Теперь повсюду ровно подрезанные кусты цветущих жасминов и сирени. Раньше их тоже стригли садовники, но не настолько идеально. По широкой лужайке разбежались редкие деревья: буки, каштаны, платаны. Все они каких-то невероятных размеров. Мы обратили на это внимание еще в Страсбурге, где во дворах, на улицах и в парках высятся деревья, наполненные какой-то особой мощью. Думали, что это связано с местными почвами. Возможно. Но важно и то, что все эти великаны — долгожители. Есть среди них деревья, посаженные едва ли не во времена Людовика XIV. Такие же гиганты растут во дворе бывшего особняка д’Антесов. В центре двора дуб, который барон велел посадить под окнами супруги осенью 1837 года по случаю появления на свет их первой дочери Матильды. Дуб — известный геральдический символ. Растущий под балконом Катрин, он словно напоминал баронессе о ее главном назначении в этом доме — рожать наследников.

Во дворе ни души, но с противоположной его стороны мы увидели широкий въезд для машин. Чтобы оттуда войти во двор, пришлось вернуться назад на улицу Жореса и обойти дом слева. Аккуратно вымытые окна плотно зашторены. Снаружи на них на первом этаже чугунные решетки, на втором и третьем — распашные красно-коричневые ставни-жалюзи. Отсутствие цветов на подоконниках создает впечатление холодной отстраненности. Впрочем, нам это могло лишь показаться.

К дому примыкает чугунная ограда — такая же, как со стороны переулка. За оградой современная крытая галерея из дерева и стекла, соединяющая главное здание с двухэтажным хозяйственным флигелем, стоящим далее вдоль улицы. Над запертой калиткой чугунная решетка. На ней герб баронов Геккернов: изящные, но довольно сердитые крылатые грифоны поддерживают лапами щит с изображением креста. Местами с ограды свисают тяжелые кисти глицинии, а впереди — на самом углу улицы — раскинулась во все небо крона многометрового каштана — еще одного

местного долгожителя. Ветви усеяны пышными свечами цветов так, что листья почти не видны. Волшебно, торжественно и немного грустно: вероятно, в предчувствии свидания с этим домом, который пока кажется неприступным.

Там, где возвышается каштан, улица Жореса упирается в перпендикулярную ей улицу Марны (rue de la Marne). По другую сторону шоссе, домов уже нет, и открывается вид на поля и склоны Вогезов. Широкий, ясный горизонт, мягкие волны укутанных лесом холмов, прозрачное, высокое небо. Через несколько десятков минут мы будем смотреть на эти горизонты из окон бывшей спальни и с балкона баронессы Катрин. Мы продолжали делать снимки, стараясь запечатлеть каждую деталь у входа в усадьбу, хотя в действительности неосознанно оттягивали волнительный момент встречи с обитателями особняка.

Предки д’Антеса появились в Эльзасе в конце XVII века. Один из основателей семейной династии — Филипп Мишель Антес, — как помним, был всего лишь сыном кожевенника Ханса из пфальцского города Вейнгейм (Weinheim), предки которого — шведские выходцы из Готланда. Предпринимательская жилка способствовала тому, что Филипп Мишель скоро разбогател на покупке кузниц, горнодобывающих шахт и сельскохозяйственных угодий. Ему принадлежали чугуноплавильные заводы в Обербрюке (Oberbruck), кузницы в Бельфоре и серебряные рудники в Жироманьи (Giromagny) — на месте древнеримских серебряных копей. Предпринимательское дело Филиппа Мишеля продолжил его сын Жан Анри (1670–1733) — прапрадед д’Антеса. В 1720 году он создал в Вегшайде (Wegscheid), неподалеку от Обербрюка, единственную во Франции королевскую мануфактуру по производству жести. Через десять лет он получил от Людовика XV патент на первую во французском королевстве мануфактуру холодного оружия в Клингентале (Manufacture d’armes blanches de Klingenthal).